Ленинградская литературно-философская группа «Объединение реального искусства» вошла в историю авангарда под сокращенным названием ОБЭРИУ. Эта аббревиатура, по мнению авторов, должна восприниматься читателем как знак бессмыслицы и нелепицы.

В своем манифесте от 24 января 1928 года обэриуты заявили, что они «люди реальные и конкретные до мозга костей», что необходимо отказаться от обиходно-литературного понимания действительности ради «нового ощущения жизни и ее предметов»; они размежевались с поэтами-«за-умниками» и футуристами и поставили своей задачей создать «реализм необычайного». Исходной точкой провозглашалось детское видение мира: «Ребенок мудр, потому что он не знает условных, привнесенных в жизнь порядков, он первый сказал, что король гол, и тем самым открыл всем глаза». По идее обэриутов, искусство вовсе не отражает жизнь, оно само по себе, оно живет по своим законам. Их привлекало искусство неофициальное, близкое к традициям скоморохов, народного театра.

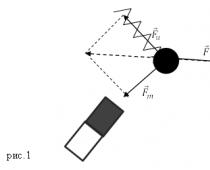

Отличие обэриутов состояло в том, что они отказались от поисков в сферах мистико-религиозных, этико-философских или идеолого-эстетических мыслей. Их молодые умы обратились к математике, геометрии, физике, логике, астрономии и естественным дисциплинам . Так, Хармс придумал совершенный, по его мнению, подарок - «деревянную палочку, на одном конце которой находится шарик, а на другом кубик». Такой предмет можно держать в руках, а если его положить, «то все равно куда». Подарок, идея которого навеяна геометрическими игрушками для годовалых младенцев, не имеет ничего общего с отражением реальности и вместе с тем несет радость, является результатом творческого озарения.

«Это единственное, чем я горжусь: вряд ли кто чувствует гармоничность в человеке, как я», - говорил Хармс, при этом он еретически «поверял алгеброй гармонию». Однако и алгебра его была ересью , потому что он не верил в науку, имеющую утилитарный практический характер. Что может сказать наука о человеке? -

Человек устроен из трёх частей,

Из трёх частей,

Из трёх частей.

Хэу ля ля.

Дрюм дрюм ту ту!

Из трёх частей человек.

Арестованный Хармс на допросе 13 января 1932 года так пояснял следователю замысел стихотворения «Миллион» (1930): «В "Миллионе" тема пионерского движения подменена мною простой маршировкой, которая передана мною и в ритме самого стиха , с другой стороны, внимание детского читателя переключается на комбинации цифр»:

Раз, два, три, четыре, полтораста

и четырежды на четыре,

четыре, двести тысяч

сто четыре на четыре,

на четыре, и еще потом четыре!

Пересчитывать объекты - занятие нелепое, объекты от этого теряют «лица» (вместо живых лиц пионеров читателю начинают мерещиться безглазые нули). Заниматься же абсолютной, «чистой» математикой хорошо, так постигаются особенности каждого числа (например, четыре), а также разница между обычным количественным числом (4) и числом-понятием, означающим бесконечное множество, свойства порядка и хаоса.

В мартовском номере «Чиж» за 1941 год публикует стихотворение «Цирк Принтинпрам», в котором Хармс продолжает отстаивать право чисел, так сказать, на самоопределение : «невероятное представление» состоит из «удивительных номеров» (слово «номер» в данном случае имеет дополнительное значение числа). Клоуны, силачи, ученые ласточки и комары, тигры и бобры не просто актерствуют, но представляют математические игры:

Четыре тысячи петухов

И четыре тысячи индюков

| |

Из четырёх сундуков.

Бесстрастно и педантично анализировали обэриуты реальные или ими же вымышленные «случаи». Может быть поэтому их творчество оценивалось читателем, воспитанным в консервативных традициях, как «жестокое» или находящееся вне этики.

Обэриуты по-своему решили весьма трудную в детской литературе проблему иронии (известно, что из всех видов комического дети позднее всего воспринимают именно иронию): в частности, Хармс позволил себе смеяться над нравственно-дидактическими штампами детской литературы , над педагогикой в картинках .

Он якобы «серьезно» воспроизвел модель нравоучительного детского рассказика: «Бабушка уронила иголку. Как отыскать ее в куче песка? Бабушка очень огорчилась. Но Маша уже бежала из дома с магнитом в руке. Она быстро провела магнитом раз-другой по песку. - Возьми свою иголку, бабушка! - сказала Маша» («Умная Маша и ее бабушка»). Папа с ружьем, бегущий за хорьком с ужасным намерением в стихотворении «О том, как папа застрелил мне хорька» (1929). Маша, исполненная ума и добродетели, бегущая с магнитом в руке, - оба героя в равной степени абсурдны сами по себе, несмотря на логичность их поступков. Да и сами истории рассказаны столь значительным тоном, что не могут не вызвать веселья. Хармс, обратившись к детской литературе, вероятно, почувствовал ее пародийную природу-в ничтожном поводе для написания значительного текста

Может быть, обэриуты и не нуждались в категориях Добра и Зла, чтобы создать свою модель мира и человека, однако и они, подобно тургеневскому нигилисту Базарову , пережили крах идей при столкновении с реальностью . Им суждено было исчезнуть (конечно, не без участия внешних сил, «органов») из поля внимания читателей на долгие десятилетия, как исчез загадочный персонаж стихотворения Хармса «Из дома вышел человек...».

Творчество Николая Заболоцкого не во всем совпадало с обэриутской концепцией поэзии. Поэт увлекался натурфилософскими идеями Лейбница, Тимирязева, Циолковского, народной астрономией, он верил в разум, свойственный всей живой и неживой природе. В его стихах звери и растения - уже не литературные олицетворения и аллегории, а мыслящие существа , поэтому можно по-детски сказать: «Корова мне кашу варила, /Дерево мне сказку читало», - можно увидеть «лицо коня» или как цветок машет «маленькой ручкой». Сама Вселенная разгадывает детскую загадку в «Песенке о времени»:

Лёгкий ток из чаши А

Тихо льётся в чашу Бе,

Вяжет девка кружева,

Пляшут звёзды на трубе.

(«Время», 1933)

Н.Заболоцкий - единственный среди обэриутов имел педагогическое образование (в 1928 году он окончил Ленинградский педагогический институт имени А.И.Герцена). Стихи поэта , написанные для детских изданий, показывают его понимание детской психологии, знакомство с педагогикой (например, он не чуждался дидактических сентенций - стихотворение «Сказка о кривом человечке»), но они слишком привязаны ко времени и потому звучали в полную силу только для детей той эпохи.

Поколению детей и подростков 60-80-х годов Заболоцкий больше был знаком по «взрослым» стихам («Некрасивая девочка», 1955; «Не позволяй душе лениться», 1958), по стихотворному переложению «Слова о полку Игореве» (1938, 1945), вошедшему в школьную программу, по «детским» переложениям романов Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1934) и Ш. де Костера «Тиль Уленшпигель», по обработанному для юношества переводу поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Сегодня с уверенностью можно считать сбывшимся предсказание К.Чуковского, сделанное в письме к поэту от 5 июня 1957 года о том, что Заболоцкий «автор "Журавлей", "Лебедя", "Уступи мне, скворец, уголок", "Неудачника", "Актрисы", "Человеческих лиц", "Утра", "Лесного озера", "Слепого", "В кино", "Ходоков", "Некрасивой девочки", "Я не ищу гармонии в природе" - подлинно великий поэт , творчеством которого рано или поздно …. придется гордиться, как одним из величайших своих достижений»

К созданию своего стиля обэриуты шли от «реального» понимания таких феноменов, как движение, мышление, память, воображение, речь, зрение и слух . В каждом явлении они обнаруживали некий сдвиг, неточность, ускользание от «правильности», т.е. реальность открывалась обэриутам как царство абсурда.

| |

кашу не ели,

шли задом наперёд,

а непонятное нечто

«чирикало любезно,

но зато немного скучно,

и как будто бы назад».

Спутаны связи слов, разлажен механизм речи, сюжет трансформирован, мораль исчезла, - казалось бы, поэт глумится над самим Словом. Однако эстетическое значение стихов - в мощном напоре праздничного настроения, в карнавальной отмене условностей и попрании погибающего старого «нечто» . Фольклорный детский перевертыш в исполнении обэриута выступает в качестве манифеста нового отношения к Слову и действительности.

Как представлялось обэриутам, «реальное искусство» дает свободу «текучим» словам и образам ; нужно прекратить погоню за точным смыслом частностей ради точной передачи главного содержания. В их стихах часто звучат мотивы реки, кораблика, лодки, челнока, возникают образы рыб, матросов, рыбаков; эти иероглифы передают течение «реальной» жизни и «реальной» мысли. Например, в стихотворении А. Введенского «Река» (1940) текучее движение провозглашается единственно объективной данностью:

Пусть стужа зимняя крепка

И страшен вьюг полёт, -

Уйдёт широкая река

Под синий плотный лёд.

И, скрытая от глаз людских.

Закутанная в снег,

Ни на секунду, ни на миг

Не прекратит свой бег.

Юрий Владимиров продемонстрировал чудеса стихотворства в небольшом стихотворении «Барабан», употребив сорок пять однокоренных слов. Текст буквально громыхает барабанным громом.Цель виртуоза - передать текучесть звуков, образующих речь .

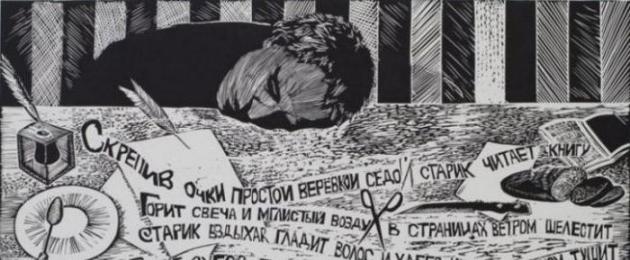

Стихи обэриутов , в особенности детские, представляют собой разные игры . В журналах «Чиж» и «Ёж» появлялись их рисунки, шарады, загадки, игра выплескивалась за пределы вербального мышления и требовала включения визуально-абстрактного мышления детей. Например, одна из игр заключается в том, что мир интуитивно «рассыпается» в подвижных нелепицах и логически «собирается» в неподвижное целое, и наоборот - как в детской игре «Замри! - Отомри!»:

Воображение, казалось бы, искажает, сдвигает мир, обессмысливает его, но оно развивается по неким законам, и действие этих законов приводит мир к неожиданному «чистому» смыслу. Рассмотрим «работу» воображения на примере стихотворения Хармса «Врун» (1930).

Почему утверждение вруна, что «у папы моего было сорок сыновей», вызывает недоверие оппонентов? Чем двадцать или тридцать правдоподобнее сорока? Наседка не считает своих цыплят, но точно знает, все ли на месте, т.е. число воспринимается птицей или человеком не количественно, а качественно, при этом качественные различия определяются внелогическим путем, интуитивно. Так, между вымыслом и предполагаемой правдой ставится знак равенства.

Совершенной фигурой Хармс считал круг : своим образованием круг обязан воображению, рисующему кривую вокруг четырех радиусов - креста. Так возникает важнейший для Хармса иероглиф, связанный с понятиями чистоты и воды, - колесо. То самое золотое колесо, которое скоро будет вместо солнца. «Ну, тарелка, / Ну, лепешка, / Ну, еще туда-сюда, / А уж если колесо - / Это просто ерунда!» - сомневаются оппоненты, не замечая работы воображения, объединяющего солнце, колесо, тарелку, лепешку в тождественное множество.

| |

Только жучка удалая

В рыхлом сене, как в волнах,

То взлетая, то ныряя.

Скачет, лая впопыхах.

А в 1928 году метафора была употреблена Н. Заболоцким в стихотворении «Игра в снежки »: «В снегу кипит большая драка. / Как легкий бог, летит собака».

Излюбленный их мотив- путаница (можно сравнить «Путаницу» Чуковского с «Ниночкиными покупками» и «Чудаками» Юрия Владимирова). Поводом для последнего стихотворения послужил розыгрыш, устроенный Хармсом. Перед его поездкой в Москву Владимиров дал ему две пятерки с просьбой купить крючки, леску и книги. Вернувшись, Хармс отдал деньги обратно, объяснив, что забыл, какая пятерка на что предназначалась. «Месть моя будет ужасна!» - рассмеялся Владимиров и вскоре написал одно из лучших своих стихотворений.

Обэриуты нашли новые способы диалога с читателем , «заимствованные» из детских правил общения: веселый подвох, розыгрыш, провокация. Особенно много таких примеров у Хармса (например, «Храбрый ёж», «Ты был в зоологическом саду?», «Приключения ежа», «Семь кошек», «Бульдог и таксик» и др.). В 20-30-х годах поэты нередко соревновались с маленькими детьми - сочинителями стихов. Однажды Александр Введенский прочитал свои стихи поэту-футуристу А. Кручёных, а тот в ответ - стихотворение пятилетней девочки; когда общество разошлось, Введенский сказал приятелю: «А ведь ее стихи были лучше...»

Чуковский, Маршак, Барто, Михалков стали мастерами детской поэзии во многом благодаря учебе у детей, обэриуты же пошли дальше всех , вовсе отвергнув классические жанры лирики , зато признав все жанры народной детской поэзии : считалки, загадки, небылицы, перевертыши, игровые припевки. Чаще других размеров использовался «детский» хорей с его акцентированными ударениями, сжатой пружиной ритма. Слова, синтаксические конструкции повторяются, варьируются, как в игре, восходящей к фольклорному обряду. Часто стихотворения обэриутов напоминают запись балаганного представления, комические диалоги нелепых персонажей. Слова будто случайно попадают в строку, неожиданно рифмуются. При этом привычный, стертый их смысл смывается и обнажаются нерастворимые ядра слов. В этой бессмыслице начинает устанавливаться новая логика, возникают неожиданные ассоциативные связи. Как, например, начало взрослого «Ответа богов» Введенского мало чем отличается от образцов детского стихотворчества:

жили были в Ангаре

три девицы на горе

звали первую светло

а вторую помело

третьей прозвище Татьяна

так как дочка капитана

жили были а потом

я из них построил дом

Приход поэтов группы ОБЭРИУ в детскую литературу не был случайным. Помимо житейской необходимости причина лежала в сближении их исканий с алогизмом детской жизни, которая вся - сдвиг и неточность. Самый значительный след в русской литературе для детей оставил Хармс, несмотря на его неоднократные признания, что детей он не любит - за нахальство. Особенное значение для истории русской детской литературы имеет то, что Хармс и Введенский являются мировыми основоположниками литературы абсурда. Данное обстоятельство доказывает, что детская литература может быть полигоном для самых смелых экспериментов, что она в иных случаях может опережать генеральное движение литературы для взрослых. Несмотря на короткую историю группы (строгие рамки - 1927-1930), обэриуты успели революционизировать язык современной поэзии, да так, что и на рубеже XIX-XX века их влияние наряду с влиянием Вел.Хлебникова невозможно не заметить. В эксцентрике, игре, интеллектуализме, в игнорировании этических и политических тем видим мы приметы «обэриутского стиля» стихотворной детской книги.

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 60-80 гг. ПОЭЗИЯ В ДЕТСКОМ ЧТЕНИИ.

Время, наступившее после смерти Сталина (1953), точнее, после XX съезда КПСС (1956), на котором Хрущев развенчал «культ личности», и по начало 60-х годов получило название «оттепели». Первые мотивы оттепели, связанные с ожиданием мирного времени, появились в детских стихах В. М. Инбер, написанных в конце войны; они восходят к тютчевскому мотиву оттепели. За стихотворением Инбер «Оттепель» (1945) последовало стихотворение Заболоцкого с тем же названием, опубликованное во взрослом «толстом» журнале. В 1956г стихотворение «Радость» Чуковского.

За недолгие годы рубежа первых послевоенных десятилетий успело сформироваться поколение людей, мыслящих гораздо более свободно, чем их отцы. Они стали создавать свою культуру, отчасти принятую властями, а отчасти не принятую, неофициальную. В литературе эти два потока - официальный и неофициальный - тесно взаимодействовали, так что в выходивших в свет произведениях вдумчивый читатель улавливал в подтексте то, о чем в неопубликованных, отвергаемых произведениях говорилось впрямую.

Государство, как и прежде, проявляло заинтересованность в детской литературе. Большое внимание уделялось научной работе по изучению социальной и возрастной психологии читателей. Настала пора формирования отдельной отрасли литературоведения - исследования детской литературы.

В печати активно выступали критики с анализом текущего литературного процесса. В педагогической прессе регулярно публиковались статьи о детских писателях. Появлялись новинки детской литературы. Ежегодным праздником стала Неделя детской и юношеской книги. Часто проводились творческие конкурсы среди детских писателей.

Литературный процесс в 60 -80-е годы шел в целом очень активно, сопровождался дискуссиями и творческими поисками.

Ра зумеется, невиданно возросшее количество детских писателей - еще не показатель качества литературы, но пристальное внимание к их работе критиков, педагогов, родителей, а также юных читателей способствовало поддержанию планки качества на должной высоте.

Продолжали работать мастера со сложившимся в 20-30-е годы творческим «я» - С. Михалков, А. Барто, Е. Благинина, В. Катаев, Л.Пантелеев, В.Осеева, Н.Носов и др. Своим творчеством они обеспечивали преемственную связь с традициями реалистической детской литературы.

Возрождению книги для маленьких много способствовал приход в детские издательства бывших фронтовиков - Б.Заходера, Я.Акима, Д.Самойлова, Р. Погодина и др. Это поколение писателей отличалось не только смелым высказыванием правды, но и особенно бережным отношением к детству и к народной культуре; они имели «взгляд на вещи просветленный» (одно из качеств детского писателя, по Белинскому). Их произведения проникнуты верой в жизнь и радостью

В конце 50-х годов заявили о себе писатели, которых относят к поколению «шестидесятников». В области литературы для дошкольников и младших школьников многое сделали такие «шестидесятники», как В.Берестов, И.Токмакова, Р.Сеф, Г.Сапгир, И.Мазнин, Ю. Мориц, Э.Успенский, Ю. Коваль, В. Голявкин, В.Драгунский, Г. Цыферов. Для этого поколения характерны раскованность, граничившая с озорством, любовь к художественной игре (отсюда - обращение к традициям Серебряного века, к русскому авангарду 20 - 30-х годов, к западноевропейскому модернизму).

Человек и история, человек и общество, человек и природа - так можно обозначить три узловые проблемы в литературе 60 - 80-х годов.

60-80-е годы - период противоречий между административно-идеологическим управлением культурой и свободно складывающимся литературным процессом. Подспудное накопление этих противоречий привело к завершению очередной литературной эпохи. Это был период создания целой империи детской книги - исключительного по мощности, многообразию и сложности феномена культуры детства.

.Ленинградская литературно-философская группа «Объединение реального искусства» вошла в историю авангарда под сокращенным названием ОБЭРИУ. Эта аббревиатура, по мнению авторов, должна восприниматься читателем как знак бессмыслицы и нелепицы. Так в названии группы выразилась ее концептуальная идея - «познание мира вне искажающих реальность логических категорий и механизмов сознания» 1 . В своем манифесте от 24 января 1928 года обэриуты заявили, что они «люди реальные и конкретные до мозга костей», что необходимо отказаться от обиходно-литературного понимания действительности ради «нового ощущения жизни и ее предметов»; они размежевались с поэтами-«за-умниками» и футуристами и поставили своей задачей создать «реализм необычайного». Исходной точкой провозглашалось детское видение мира: «Ребенок мудр, потому что он не знает условных, привнесенных в жизнь порядков, он первый сказал, что король гол, и тем самым открыл всем глаза». По идее обэриутов, искусство вовсе не отражает жизнь, оно само по себе, оно живет по своим законам. Их привлекало искусство неофициальное, близкое к традициям скоморохов, народного театра.

Философская база кружка в целом представляла собой синтез идей «Критики чистого разума» И.Канта, философии интуитивизма и реального сознания (А.Бергсон и Н.О.Лосский), феноменологии Г. Шпета и «техники поведения» древнекитайского мудреца Лао-цзы.

В группу «чинарей», как еще они себя называли, в разное время входили писатели И.Бахтерев, А.Введенский, Ю.Владимиров, Н.Заболоцкий, Н.Олейников, Даниил Хармс, К.Вагинов, Д.Левин, философы Я. Друскин и Л. Липавский. «Наше общество можно вернее всего назвать обществом малограмотных ученых», - говорил Хармс 2 . В этом кружке ценились оригинальный интеллект и широкое образование, дающие право вырабатывать новую концепцию культуры молодого века.

Выработкой подобных концепций были заняты едва ли не все группы писателей и художников первой трети века, начиная с символистов, собиравшихся на «Башне» у Вячеслава Иванова. Отличие обэриутов состояло в том, что они отказались от поисков в сферах мистико-религиозных, этико-философских или иде-олого-эстетических мыслей. Их молодые умы обратились к математике, геометрии, физике, логике, астрономии и естественным дисциплинам. Отвергли они поначалу и аристотелевскую теорию отражения, активно претворяя свои взгляды в реальной жизни. Так, Хармс придумал совершенный, по его мнению, подарок - «деревянную палочку, на одном конце которой находится шарик, а на другом кубик». Такой предмет можно держать в руках, а если его положить, «то все равно куда». Подарок, идея которого навеяна геометрическими игрушками для годовалых младенцев, не имеет ничего общего с отражением реальности и вместе с тем несет радость, является результатом творческого озарения.

«Это единственное, чем я горжусь: вряд ли кто чувствует гармоничность в человеке, как я», - говорил Хармс, при этом он еретически «поверял алгеброй гармонию». Однако и алгебра его была ересью, потому что он не верил в науку, имеющую утилитарный практический характер. Что может сказать наука о человеке? -

Человек устроен из трёх частей,

Из трёх частей,

Из трёх частей.

Хэу ля ля,

Дрюм дрюм ту ту!

Из трёх частей человек.

(1931)

Арестованный Хармс на допросе 13 января 1932 года так пояснял следователю замысел стихотворения «Миллион» (1930): «В "Миллионе" тема пионерского движения подменена мною простой маршировкой, которая передана мною и в ритме самого стиха, с другой стороны, внимание детского читателя переключается на комбинации цифр» 1:

Раз, два, три, четыре, полтораста

и четырежды на четыре,

четыре, двести тысяч

сто четыре на четыре,

на четыре, и еще потом четыре!

Пересчитывать объекты - занятие нелепое, объекты от этого теряют «лица» (вместо живых лиц пионеров читателю начинают мерещиться безглазые нули). Заниматься же абсолютной, «чистой» математикой хорошо, так постигаются особенности каждого числа (например, четыре), а также разница между обычным количественным числом (4) и числом-понятием, означающим бесконечное множество, свойства порядка и хаоса.

В мартовском номере «Чиж» за 1941 год публикует стихотворение «Цирк Принтинпрам», в котором Хармс продолжает отстаивать право чисел, так сказать, на самоопределение: «невероятное представление» состоит из «удивительных номеров» (слово «номер» в данном случае имеет дополнительное значение числа). Клоуны, силачи, ученые ласточки и комары, тигры и бобры не просто актерствуют, но представляют математические игры:

Четыре тысячи петухов И четыре тысячи индюков

Выскочат Из четырёх сундуков.

Бесстрастно и педантично анализировали обэриуты реальные или ими же вымышленные «случай». Может быть, поэтому их творчество оценивалось читателем, воспитанным в консервативных традициях, как «жестокое» или находящееся вне этики.

Действительно, содержание «детского» стихотворения Хармса «О том, как папа застрелил мне хорька» (1929) или многих его произведений для взрослых на первый взгляд аморально. Однако если сопоставить это стихотворение со старой песенкой на слова Ф.Б.Миллера о том, как умирает зайчик мой, сраженный выстрелом охотника, на фоне бытования в современном детском фольклоре жанра «черных» стихов, то легко понять чувства детей-дошкольников, которым Хармс читал это стихотворение: они «сразу усваивали, что никакая это не охота всерьез, и ружьишко-то не взаправдашнее, и хорек - скорее всего тряпичная игрушка» 1 .

Обэриуты по-своему решили весьма трудную в детской литературе проблему иронии (известно, что из всех видов комического дети позднее всего воспринимают именно иронию): в частности, Хармс позволил себе смеяться над нравственно-дидактическими штампами детской литературы, над педагогикой в картинках. Он якобы «серьезно» воспроизвел модель нравоучительного детского рассказика: «Бабушка уронила иголку. Как отыскать ее в куче песка? Бабушка очень огорчилась. Но Маша уже бежала из дома с магнитом в руке. Она быстро провела магнитом раз-другой по песку. - Возьми свою иголку, бабушка! - сказала Маша» («Умная Маша и ее бабушка»). Папа с ружьем, бегущий за хорьком с ужасным намерением, Маша, исполненная ума и добродетели, бегущая с магнитом в руке, - оба героя в равной степени абсурдны сами по себе, несмотря на логичность их поступков. Да и сами истории рассказаны столь значительным тоном, что не могут не вызвать веселья. Хармс, обратившись к детской литературе, вероятно, почувствовал ее пародийную природу-в ничтожном поводе для написания значительного текста (сравним шекспировский размах в «Мойдодыре» Чуковского для утверждения гигиенического лозунга с хитроумностями харм-совской Маши).

Может быть, обэриуты и не нуждались в категориях Добра и Зла, чтобы создать свою модель мира и человека, однако и они, подобно тургеневскому нигилисту Базарову, пережили крах идей при столкновении с реальностью. Им суждено было исчезнуть (конечно, не без участия внешних сил, «органов») из поля внимания читателей на долгие десятилетия, как исчез загадочный персонаж стихотворения Хармса «Из дома вышел человек...».

Творчество Николая Заболоцкого не во всем совпадало с обэ-риутской концепцией поэзии. Поэт увлекался натурфилософскими идеями Лейбница, Тимирязева, Циолковского, народной астрономией, он верил в разум, свойственный всей живой и неживой природе. В его стихах звери и растения - уже не литературные олицетворения и аллегории, а мыслящие существа, поэтому можно по-детски сказать: «Корова мне кашу варила, / Дерево мне сказку читало», - можно увидеть «лицо коня» или как цветок машет «маленькой ручкой». Сама Вселенная разгадывает детскую загадку в «Песенке о времени»:

Лёгкий ток из чаши А Тихо льётся в чашу Бе, Вяжет девка кружева, Пляшут звёзды на трубе.

(«Время», 1933)

Н.Заболоцкий - единственный среди обэриутов имел педагогическое образование (в 1928 году он окончил Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена). Стихи поэта, написанные для детских изданий, показывают его понимание детской психологии, знакомство с педагогикой (например, он не чуждался дидактических сентенций - см. стихотворение «Сказка о кривом человечке»), но они слишком привязаны ко времени и потому звучали в полную силу только для детей той эпохи. Поколению детей и подростков 60 -80-х годов Заболоцкий больше был знаком по «взрослым» стихам («Некрасивая девочка», 1955; «Не позволяй душе лениться», 1958), по стихотворному переложению «Слова о полку Игореве» (1938, 1945), вошедшему в школьную программу, по «детским» переложениям романов Ф.Рабле «Гар-гантюа и Пантагрюэль» (1934) и Ш. де Костера «Тиль Уленшпигель», по обработанному для юношества переводу поэмы Ш.Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Сегодня с уверенностью можно считать сбывшимся предсказание К.Чуковского, сделанное в письме к поэту от 5 июня 1957 года: «Пишу Вам с той почтительной робостью, с какой писал бы Тютчеву или Державину. Для меня нет никакого сомнения, что автор "Журавлей", "Лебедя", "Уступи мне, скворец, уголок", "Неудачника", "Актрисы", "Человеческих лиц", "Утра", "Лесного озера", "Слепого", "В кино", "Ходоков", "Некрасивой девочки", "Я не ищу гармонии в природе" - подлинно великий поэт, творчеством которого рано или поздно советской культуре (может быть, даже против воли) придется гордиться, как одним из величайших своих достижений. Кое-кому из нынешних эти мои строки покажутся опрометчивой и грубой ошибкой, но я отвечаю за них всем своим семидесятилетним читательским опытом» 1 .

В новом веке руководителям детского чтения следовало бы шире знакомить юное поколение со стихами Заболоцкого. В особенности они пригодились бы подросткам, задумывающимся об основах мироздания. Помимо высокого нравственного смысла в них есть выражение величия Космоса, Природы и Человека, что чрезвычайно актуально в нашу эпоху.

К созданию своего стиля обэриуты шли от «реального» понимания таких феноменов, как движение, мышление, память, воображение, речь, зрение и слух. В каждом явлении они обнаруживали некий сдвиг, неточность, ускользание от «правильности», т.е. реальность открывалась обэриутам как царство абсурда.

Александр Введенский говорил о противоречиях в показаниях свидетелей: «Это не случайные ошибки. Сомнительность, не-укладываемость в наши логические рамки есть в самой жизни. И мне непонятно, как могли возникнуть фантастические, имеющие точные законы, миры, совсем не похожие на настоящую жизнь. Например, заседание. Или, скажем, роман» 2 . К таким же фантастическим мирам относятся праздники, игры, марши и парады, вранье, обеды, цирк и еще многое подобное при внимательном рассмотрении оказывается «обыкновенным» чудом. Игра и праздник мыслились обэриутами как творение жизни людьми, чудо - как творение жизни самою жизнью, а искусство и жизнь были одним.

«Новая человеческая мысль двинулась и потекла. Она стала текучей. Старая человеческая мысль говорит про новую, что она "тронулась". Вот почему для кого-то большевики сумасшедшие», - писал Даниил Хармс («Одиннадцать утверждений Даниила Ивановича Хармса»). Как представлялось обэриутам, «реальное искусство» дает свободу «текучим» словам и образам; нужно прекратить погоню за точным смыслом частностей ради точной передачи главного содержания. В их стихах часто звучат мотивы реки, кораблика, лодки, челнока, возникают образы рыб, матросов, рыбаков; эти иероглифы передают течение «реальной» жизни и «реальной» мысли. Например, в стихотворении А.Введенского «Река» (1940) текучее движение провозглашается единственно объективной данностью:

Пусть стужа зимняя крепка И страшен вьюг полёт, - Уйдёт широкая река Под синий плотный лёд.

И, скрытая от глаз людских, Закутанная в снег, Ни на секунду, ни на миг Не прекратит свой бег.

Кошка, порезавшая лапу, «отчасти идет по дороге, / Отчасти по воздуху плавно летит»: так с помощью воздушных шариков, привязанных к кошке, восстановлено текучее состояние мира (Хармс, «Удивительная кошка», 1937). Вся жизнь «бежит, летит и скачет» (Хармс), если и обнаруживая смысл, то после осознания бессмыслицы и не в том, что выдавало себя за смысл поначалу. Отсюда - стихия скоморошеского комизма в прозаических и стихотворных текстах «чинарей», срывающая предметы и понятия с мест.

В стихах Хармса крутится забавный абсурдный мир, где все наоборот:

кашу не ели, а пили, шли задом наперёд, а непонятное нечто «чирикало любезно, но зато немного скучно, и как будто бы назад».

Спутаны связи слов, разлажен механизм речи, сюжет трансформирован, мораль исчезла, - казалось бы, поэт глумится над самим Словом. Однако эстетическое значение стихов - в мощном напоре праздничного настроения, в карнавальной отмене условностей и попрании погибающего старого «нечто». Фольклорный детский перевертыш в исполнении обэриута выступает в качестве манифеста нового отношения к Слову и действительности. /

Юрий Владимиров продемонстрировал чудеса стихотворства в небольшом стихотворении «Барабан», употребив сорок пять од-нокоренных слов. Текст буквально громыхает барабанным громом. Цель виртуоза - передать текучесть звуков, образующих речь.

Стихи обэриутов, в особенности детские, представляют собой разные игры. В журналах «Чиж» и «Ёж» появлялись их рисунки, шарады, загадки, игра выплескивалась за пределы вербального мышления и требовала включения визуально-абстрактного мышления детей. Например, одна из игр заключается в том, что мир интуитивно «рассыпается» в подвижных нелепицах и логически «собирается» в неподвижное целое, и наоборот - как в детской игре «Замри! - Отомри!»:

Добежали, добежали до скамейки у ворот

пароход с автомобилем

и советский

с автомобилем

Петька прыгнул на скамейку, Васька прыгнул на скамейку, Мишка прыгнул на скамейку, на скамейку у ворот.

Я приехал! - крикнул Петька.

Стал на якорь! - крикнул Васька.

Сел на землю! - крикнул Мишка.

И уселись отдохнуть.

и почтовый пароход.

Воображение, казалось бы, искажает, сдвигает мир, обессмысливает его, но оно развивается по неким законам, и действие этих законов приводит мир к неожиданному «чистому» смыслу. Рассмотрим «работу» воображения на примере стихотворения Хар-мса «Врун» (1930).

Почему утверждение вруна, что «у папы моего было сорок сыновей», вызывает недоверие оппонентов? Чем двадцать или тридцать правдоподобнее сорока? Наседка не считает своих цыплят, но точно знает, все ли на месте, т.е. число воспринимается птицей или человеком не количественно, а качественно, при этом качественные различия определяются внелогическим путем, интуитивно. Так, между вымыслом и предполагаемой правдой ставится знак равенства.

Совершенной фигурой Хармс считал круг: своим образованием круг обязан воображению, рисующему кривую вокруг четырех радиусов - креста. Так возникает важнейший для Хармса иероглиф, связанный с понятиями чистоты и воды, - колесо. То самое золотое колесо, которое скоро будет вместо солнца. «Ну, тарелка, / Ну, лепешка, / Ну, еще туда-сюда, / А уж если колесо - / Это просто ерунда!» - сомневаются оппоненты, не замечая работы воображения, объединяющего солнце, колесо, тарелку, лепешку в тождественное множество.

Живая речь, в особенности поэтическая, издавна привычна к фантазиям и вымыслу. Так, собаки-пустолайки «научилися летать», а также нырять еще в 1856 году в стихотворении А.Н.Майкова «Сенокос», где использованы обычные метафоры:

А в 1928 году метафора была употреблена Н.Заболоцким в стихотворении «Игра в снежки»: «В снегу кипит большая драка. / Как легкий бог, летит собака».

Только жучка удалая В рыхлом сене, как в волнах, То взлетая, то ныряя, Скачет, лая впопыхах.

Существование часового с ружьем, стоящего под морем-океаном, оправдано в письме, разосланном всем членам американского конгресса в 1818 году бывшим пехотным капитаном К.Сайм-нсом, где говорилось: «ВСЕМУ МИРУ. Я заявляю, что земля полая и населена внутри». Эта теория, несмотря на вздор разгулявшегося воображения, имела официальный успех в Третьем рейхе вплоть до 1943 года 1 .

И даже заявление вруна, что «до носа не достать», нельзя опровергнуть, если задаться вопросом: а какой нос имеется в виду?

Излюбленный мотив «чинарей» - путаница (можно сравнить «Путаницу» Чуковского с «Ниночкиными покупками» и « Чудаками» Юрия Владимирова). Поводом для последнего стихотворения послужил розыгрыш, устроенный Хармсом. Перед его поездкой в Москву Владимиров дал ему две пятерки с просьбой купить крючки, леску и книги. Вернувшись, Хармс отдал деньги обратно, объяснив, что забыл, какая пятерка на что предназначалась. «Месть моя будет ужасна!» - рассмеялся Владимиров и вскоре написал одно из лучших своих стихотворений.

Обэриуты нашли новые способы диалога с читателем, «заимствованные» из детских правил общения: веселый подвох, розыгрыш, провокация. Особенно много таких примеров у Хармса (например, «Храбрый ёж», «Ты был в зоологическом саду?», «Приключения ежа», «Семь кошек», «Бульдог и таксик» и др.).

В 20 -30-х годах поэты нередко соревновались с маленькими детьми - сочинителями стихов. Однажды Александр Введенский прочитал свои стихи поэту-футуристу А. Кручёных, а тот в ответ - стихотворение пятилетней девочки; когда общество разошлось, Введенский сказал приятелю: «А ведь ее стихи были лучше...»

Чуковский, Маршак, Барто, Михалков стали мастерами детской поэзии во многом благодаря учебе у детей, обэриуты же пошли дальше всех, вовсе отвергнув классические жанры лирики, зато признав все жанры народной детской поэзии: считалки, загадки, небылицы, перевертыши, игровые припевки. Чаще других размеров использовался «детский» хорей с его акцентированными ударениями, сжатой пружиной ритма. Слова, синтаксические конструкции повторяются, варьируются, как в игре, восходящей к фольклорному обряду. Часто стихотворения обэриутов напоминают запись балаганного представления, комические диалоги нелепых персонажей. Слова будто случайно попадают в строку, неожиданно рифмуются. При этом привычный, стертый их смысл смывается и обнажаются нерастворимые ядра слов. В этой бессмыслице начинает устанавливаться новая логика, возникают неожиданные ассоциативные связи. Как, например, начало взрослого «Ответа богов» Введенского мало чем отличается от образцов детского стихотворчества:

жили были в Ангаре три девицы на горе звали первую светло а вторую помело третьей прозвище Татьяна так как дочка капитана жили были а потом я из них построил дом

Н.Олейников в «Разговорах», записанных Л.Липавским в начале 30-х годов, говоря об «удивительной легенде о поклонении волхвов», заявил, что «высшая мудрость - поклонение младенцу» 1 . Н.Заболоцкий в одном из программных своих стихотворений «Школа жуков» (1931) аллегорически представил смысл эволюции Земли как передачу разума младенцам, чтобы те продолжили взращивание «таинственного разума» в растениях, животных, насекомых. Женщины рожают младенцев, плотники строят для них колыбели, живописцы рисуют для них «фигурки зверей и сцены из жизни растений», каменщики ваяют статуи мудрецов, у ног которых будут играть «маленькие граждане мира», набираясь ума. Иными словами, жук объявлен поэтом ключевой фигурой эволюции земной природы, а младенец - ключевой фигурой истории человеческой цивилизации.

Приход поэтов группы ОБЭРИУ в детскую литературу не был случайным. Помимо житейской необходимости причина лежала в сближении их исканий с алогизмом детской жизни, которая вся - сдвиг и неточность. Свои произведения обэриуты печатали в основном в детских журналах. Они тесно сотрудничали с «академией» Маршака. Самый значительный след в русской литературе для детей оставил Хармс, несмотря на его неоднократные признания, что детей он не любит - за нахальство. Особенное значение для истории русской детской литературы имеет то, что Хармс и Введенский являются мировыми основоположниками литературы абсурда. Данное обстоятельство доказывает, что детская литература может быть полигоном для самых смелых экспериментов, что она в иных случаях может опережать генеральное движение литературы для взрослых.

Судьба поэтов-шутов трагична. С 1929 года Хармс попал в прицел критики, в его защиту выступили С. Маршак, С. Михалков, К. Чуковский. С начала 30-х годов критика игровой детской литературы становится все более агрессивной, падают тиражи изданий, в которых печатались обэриуты, в середине 30-х их публикации прекратились совсем. Круг обэриутов начал редеть, и все же оставшиеся участники группы продолжали общение и творческую работу. В 1931 году были арестованы и высланы Введенский и Хармс, погиб случайной смертью молодой Юрий Владимиров (род. в 1909 г.). В 1938 году арестован Заболоцкий (1903 - 1958), он вышел на свободу только в 1945 году. В 1937 году Хармс (1905-1942) и Введенский (1904-1941) были снова арестованы, после третьего ареста в августе 1941 года Хармс был направлен из тюрьмы в психиатрическую больницу, где скончался, а Введенский погиб в заключении. Архив Введенского и Хармса сохранил в ленинградскую блокаду философ Я.Друскин.

Несмотря на короткую историю группы (строгие рамки - 1927- 1930), обэриуты успели революционизировать язык современной поэзии, да так, что и на рубеже XIX-XX века их влияние наряду с влиянием Вел. Хлебникова невозможно не заметить. В эксцентрике, игре, интеллектуализме, в игнорировании этических и политических тем видим мы приметы «обэриутского стиля» стихотворной детской книги.

На распродаже в СИТИЛИНК

ИГРА - один из важнейших феноменов человеческого существования. Обычно И. противопоставляют труду, в лучшем случае видят в ней тренировку перед серьезным делом или необходимое восполнение монотонной односторонней деятельности. Считается, что только… … Философская энциклопедия

игра - ИГРА, ы, ж. 1. Карточная игра. ◘ В кабинете хозяина кипела чертовская игра: на двух больших круглых столах играли в банк. С.П.Жихарев. Записки современника. Дневник студента, 1805 1806. ◘ Была игра, ну, уж могу сказать, была игра! … Карточная терминология и жаргон XIX века

ИГРА - вид непродуктивной деятельности, мотив к рой заключается не в результатах, а в самом процессе. Уже у Платона можно отыскать отдельные суждения об игровом космосе. Эстетич. “состояние И.” отмечено Кантом. Шиллер представил относительно… … Энциклопедия культурологии

ИГРА - ИГРА, игры, мн. игры, жен. 1. только ед. Действие по гл. Играть. Дети думают только об игре, забывая об уроках. Игра положена в основу воспитания в детских домах. Игра в лапту. Игра в шахматы. Игра в тенис. Театральная игра. Игра в великодушие.… … Толковый словарь Ушакова

ИГРА - в дыр дыр. Жарг. спорт. Шутл. Тренировочная игра футболистов на маленькой площадке. Максимов, 124. Игра в одни ворота. Разг. Столкновение, спор, в котором одна из сторон явно сильнее и поэтому побеждает. БМС 1998, 227. /i> Из речи спортсменов.… … Большой словарь русских поговорок

игра - сущ., ж., употр. очень часто Морфология: (нет) чего? игры, чему? игре, (вижу) что? игру, чем? игрой, о чём? об игре; мн. что? игры, (нет) чего? игр, чему? играм, (вижу) что? игры, чем? играми, о чём? об играх 1. Игра это ряд действий, при которых … Толковый словарь Дмитриева

ИГРА - ы; мн. игры, игр; ж. 1. к Играть (1, 3 6 зн.). И. детей прекратилась. Вмешаться в детскую игру. И. с ребёнком, собакой. И. на скрипке, на рояле. Виртуозная и. пианистки. Слушать игру духового оркестра. И. актёра в роли Отелло прекрасна. И.… … Энциклопедический словарь

игра - форма деятельности в условных ситуациях, направленной на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры. В И. как особом исторически… … Большая психологическая энциклопедия

ИГРА - понятие, фиксирующее процессуальность, самодостаточную как в онтологическом (поскольку механизмом реализации И. является свободное самоизъявление соответствующего субъекта или в постнеклассике феномена), так и в аксиологическом (И. не имеет… … История Философии: Энциклопедия

игра - Забава, потеха, шалость, шутка; пьеса. Ср … Словарь синонимов

игра - играть, диал. грать; укр. гра, iгра, грати, блр. граць, ст. слав. игрь παίγνιον (Супр., Еuсh. Sin.), играти παίζειν (Супр.), болг. игра, играя играю, сербохорв. ѝгра пляска, игра, ѝграти, и̏гра̑м плясать, играть, словен. igrа игра, igrati,… … Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

Предмет литературное чтение

Тема урока «Опрос стихотворения Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог». Юмор в произведении А.И.Введенского «Учёный Петя», Ю.Д.Владимирова «Чудаки».

Класс 2

Цель: познакомить учащихся с творчеством А. Введенского и Ю. Владимирова.

Задачи с учётом ФГОС:

*Предметные компетентости: обобщить знания учащихся об учёных и чудаках, учить отличать журнал от книги, соотносить автора, название и героев прочитанных произведений, воспринимать на слух стихотворения в исполнении учителя, уметь определять главную мысль, читать выразительно.

*Метапредметные компетентности:

Личностные УУД:

проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, обосновывать свой выбор.

включаться в литературно-творческую деятельность на уроке по собственному желанию, осознавать её необходимость для развития собственных способностей, эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;

Регулятивные УУД:

формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.);

оценивать результаты своих действий и результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;

анализировать причины успеха

Познавательные УУД:

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

понимать переносное значение образного слова.

Коммуникативные УУД:

прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова.

аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.).

Оборудование:

Климанова Л.Ф. литературное чтение.2 класс;

Компьютер, проектор, презентация, электронное приложение к учебнику, дидактические карточки, сказочные персонажи (Незнайка, Баба-Яга,Мальвина, Иван Царевич, Буратино, Клоун), портреты писателей, картинка зяблика, копии обложек журналов « Чиж» и «Ёж».

План урока:

1.Организационный момент.

2. Речевая разминка.

А) Чтение скороговорки.

Б) Выразительное чтение стихотворения по рядам.

3. Проверка домашнего задания.(Чтение наизусть)

4.Введение в тему урока.

Физкультминутка.

6.Работа по теме урока.

2) Рассказ учителя.

3) Стихотворение « Чудаки»

4) Словарная работа.

5) Первичное восприятие текста.

6)Анализ прочитанного.7)Повторное чтение детьми парами по цепочке по 1 строчке.

7 Физкультминутка

1)Рассказ подготовленного ученика

2)Словарная работа.

3) Чтение стихотворения “Ученый Петя” учителем.

4) Первичное чтение детьми.

5) Анализ прочитанного.

9 Итог урок.

10. Рефлексия.

11.Домашнее задание

Ход урока:

№ этапа

Название слайда

Содержание урока

Время

(в мин.)

1.Организационный момент .

Приветствует учащихся, проверяет готовность к уроку.

Приветствие гостей.

Уч-ль: Что такое, что случилось?

Почему звенит звонок?

Дети: Мы готовы, стол в порядке,

Начинается урок.

Слайд 1

(Карточки лежат на партах)

Слайд 2

2. Речевая разминка.

А) Хоровое чтение скороговорки.

- Ребята прочитайте вслух скороговорку сначала медленно, затем быстрее.

Расскажите про покупки. Про какие про покупки? Про покупки, про покупки, про покупочки мои.

Какие звуки часто произносятся? Для чего нам нужны скороговорки?

А покупки были следующие. Это были калоши.

Что такое калоши?

Б) Выразительное чтение стихотворения по рядам .(Карточки лежат на партах)

- Сейчас мы с вами прочитаем стихотворение про лошадь. Возьмите розовую карточку. Она у вас находится на партах. Положите его на середину парты, потому что мы будем работать парами.

В)Словарная работа.

В этом произведении вам встретятся фразы, значения которых я бы хотела уточнить.

Калоши-резиновая обувь.

Калоши поплоше- похуже.

Погожий денёк –отличный, ясный, без осадков.

По улице сплошь-везде, повсюду.

(1 ряд. Вопросительно)

Лошадь купила четыре калоши - Пару хороших и пару поплоше

(2 ряд. Утвердительно)

Если денёк выдается погожий, Лошадь гуляет в калошах хороших. (3 ряд. Сердито)

Стоит просыпаться первой пороше - выходит в калошах поплоше.

(Все Весело)

Если же лужи по улице сплошь, Лошадь гуляет совсем без калош. Что же ты, лошадь, жалеешь калоши? Разве здоровье тебе не дороже?

Молодцы. Как вы считаете, правильно ли себя ведёт лошадь? Что вы ей посоветуете.

3. Проверка домашнего задания.

Чтение наизусть стихотворения « Очень-очень вкусный пирог»

Как нужно рассказать стихотворение? (Громко, без искажений, выразительно).

3-4 чел.

Подготовленный ученик играет на флейте.

4.Введение в тему урока.

Физкультминутка.

Дети с закрытыми глазами слушают мелодию. (Тихую спокойную и весёлую мелодии на флейте играет подготовленный ученик).

Какое настроение вызывает 1 мелодия? (Грустную..)

2-ая?

Запись на доске

5. Сообщение темы и цели урока.

- Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с весёлыми и смешными стихотворениями талантливых поэтов. Они зашифрованы. Вам предстоит их отгадать.

(Ю. Владимиров « Чудаки» и А. Введенский «Учёный Петя».

А) ZЮ . Q В Ld лади w миро f в « J Чу R д Y аки r ».

Б) А. V В s ве r д f ен wq ски g й «У dz чёный П gg ет sz я g ».

Тема нашего урока следующая «Юмор в произведении А.И.Введенского «Учёный Петя», Ю.Д.Владимирова «Чудаки».

Слайд 3

6.Работа по теме урока.

1) Рассказ подготовленного ученика о Юрии Дмитриевиче Владимирове сопровождается с показом книг. (Полина Б.)

Юрий Дмитриевич Владимиров - русский поэт, автор многих детских книг. Родился в Петербурге в дворянской семье в 1909 (тысяча девятьсот девятом) году. Его мать, Лидия Павловна Брюллова, была редактором журнала, работала в Театре юного зрителя, поэтому мальчик часто бывал в театре и водил туда своих друзей.

Стихи он начал сочинять очень рано, когда ещё не умел писать.

Первую книгу Юрия Владимирова « Ниночкины покупки» напечатали в 1928 году, когда ему было 18 лет, затем вышли в свет «Оркестр», «Евсей».

Выставка книг.

На доске фото

Писателей (Д. Хармс,

А. И. Введенский

надпись ОБЭРИУ,

копии образцов обложек журналов

« Чиж» и «Ёж»

2) Рассказ учителя.

Позже он стал тесно сотрудничать с группой ОБЭРИУтов. В неё входили Д. Хармс, Н.А. Заболоцкий, А. И. Введенский. На вопрос, что такое ОБЭРИУ, они отвечали: «Объединение реального искусства». А на вопрос:

« Почему У в конце?» , отвечали: « Потому что, потому всё кончается на «У». « У» здесь только для красоты». Они трудились в Петербурге над изданием детских журналов « Чиж» и «Ёж».

Как вы думаете, что обозначает слово «Чиж» (чрезвычайно интересный журнал), а «Ёж» (ежемесячный журнал)?

Рассказывают, что однажды Юрий Дмитриевич Владимиров дал ехавшему в Москву Д.Хармсу две пятирублёвые бумажки и попросил ему купить на одну пятёрку книг, а на другую пятёрку- рыболовных принадлежностей. Хармс, любивший розыгрыши, вернулся без покупок и сказал, что ничего не купил, потому что забыл, какая купюра на что. Юрий не обиделся,хотя и закричал: « Я придумаю такую месть!» Вскоре он написал такие стихи « Я на рынок послал чудаков».

Выставка детских рисунков.

Слайд 4

Картинка клоуна, Буратино

Картинка Ивана Царевича

3) Стихотворение « Чудаки»

Сегодня мы прочитаем стихотворение «Чудаки» (с.176). Я вас попросила нарисовать чудаков. Кто же они?

4) Словарная работа.

Чудак - странный, чудной человек. (Выставка рисунков)

Колпак - мягкий конусообразный головной убор. (Ночной, шутовской ) (Показ Буратино)

-Кто обычно носит такой головной убор?(Картинка клоуна)

- В тексте вам встретятся такие слова: «пятак» и «кушак». Что они обозначают?

Пятак - монета в 5 копеек.

Кушак- широкий и длинный матерчатый пояс .(Картинка Ивана царевича)

Слайд 5

Работа по учебнику

с. 176.

5)Первичное восприятие текста.

Посмотрите на слайд и послушайте, как читает это стихотворение народный артист РФ Вениамин Смехов. (Слушают запись и следят по учебнику.)

Анализ прочитанного. -Определите, соответствует ли название стихотворения его содержанию?

Ребята, обратите внимание на людей на этом слайде. Как они одеты? Как вы считаете, они похожи на чудаков? Почему? (По внешней одежде).

6) Первичное чтение детьми шёпотом.

-Какое настроение вызывает это стихотворение?

7) Чтение сильными учениками по отрывкам. (Лера, Арина, Оля)

Какая беда произошла на базаре с чудаками? Найдите в тексте и прочитайте.

Посмотрите на иллюстрацию в книге. Обратите внимание на выражения лиц людей. Что могут передать эти мимики и жесты?

Как вы думаете, ситуация, о которой рассказывает

Клоун мобиле.

7. Физкультминутка.

Молодцы, вы хорошо поработали. А сейчас весёлый клоун приглашает вас на зарядку.

Исполнение клоунской зарядки « Ножками потопали раз, два, три…»

Выставка книг.

Показ собственной книги Оли Б.

На доске журналы

« Чиж» и «Ёж», портреты писателей.

Толковый словарь

Картинка «Зяблик»

8. Продолжение работы по теме урока.

- Посмотрите в учебнике с. 177.

Знаете ли вы что- нибудь о нём?

1) Рассказ подготовленного ученика. (Оля Бузенкова)

Александр Иванович Введенский родился 1904 (тысяча девятьсот четвёртом) году. Его папа был экономистом. Он изучал литературу, иностранные языки в Петроградском университете. Введенский написал более 40 книг для детей дошкольного и школьного возраста. Переводил с английского и немецкого. (Рассказ о собственной книге)

Рассказ учителя.

В своем творчестве он использовал элементы русского народного творчество: небылицы и заклички. Самуил Яковлевич Маршак пригласил Введенского и Хармса для сотрудничества в детских журналах «Чиж» и «Еж». Введенский печатался почти во всех номерах журналов, по просьбе Маршака, перевел для детских изданий некоторые сказки братьев Гримм и Шарля Перро.

Посмотрите на иллюстрацию и предположите о чем или о ком это стихотворение? (Об учёном)

2) Словарная работа.

Кто такой учёный?

В толковом словаре об учёном сказано: что это высококвалифицировнный специалист в области какой-нибудь науки. Человек, получивший какие-либо специальные или разносторонние знания, грамотный, образованный.

Кто такой зяблик?

Д.з.

Сказочные персонажи: Незнайка Сова, Мальвина

Пословицы на карточках.

Работа с текстом.

3) Первичное чтение стихотворения “Ученый Петя” учителем. (Дети следят по учебнику)

4) Проверка понимания прочитанного.

Понравилось ли вам стихотворение?

Какое настроение оно создает?

5) Первичное чтение стихотворения детьми вслух по цепочке.(Порядок чтения определяет учитель)

Над выразительным чтением стихотворения мы будем работать на следующем уроке.

Откройте дневники и запишите д.з.

Домашнее задание.

С. 176-180, выразительное чтение.

Ответить на вопросы теста и вклеить в тетрадь.

(Посмотрите внимательно на парту. У вас есть индивидуальные карточки.)

6) Анализ прочитанного.

Какое название вы бы придумали для этого стихотворения?

Какие персонажи действуют в стихотворении? (Петя, дети)

Как вы считаете, как можно назвать Петю?(Фантазёр)

Давайте попробуем доказать, на самом деле Петя ученый или нет и почему.

Давайте представим себе, что о себе думал мальчик, за какие качества автор хотел посмеяться над ним?

Что же действительно нужно делать, чтобы стать ученым?

Какого сказочного героя напоминает нам Петя, давайте выберем.(Незнайка, Знайка, Айболит)

Какая из пословиц больше подходит Пете?

Знай больше, а говори меньше.

Не имей сто рублей, а имей сто друзей.

-Почему?

9. Итог урока.

С творчеством каких поэтов мы познакомились? Какое настроение они передают? (Весёлое, смешное).

Как назывались детские журналы, над выпуском которых трудились А. Введенский и Ю. Владимиров? (« Чиж» и « Ёж»)

Что нового вы узнали для себя?

1 0. Рефлексия .

Оценочный лист (Имя фамилия)

Результаты моей деятельности

Самооценка

Оценка учителя

Умею слушать стихи

Умею отвечать на вопросы

Работал весь урок

Итого 45 минут.

Искусство, как и наука, никогда не стояло на месте, и доказательством тому могут служить не только достижения творцов нашего времени. В начале ХХ века общество отреклось от многих устоев былой жизни, эта тенденция прослеживалась в моде, в законах, в социальных тенденциях и, конечно же, в литературе. В данной отрасли одними из наиболее нестандартных и инновационных на то время были обэриуты. Это некое объединение писателей, которые напрочь отказались от традиционных форм искусства, и сейчас мы разберемся в том, что же они взяли в качестве замены.

Знакомство с группой и ее творчеством

Итак, поэтическое объединение под названием ОБЭРИУ зародилось в Советской России, в городе Ленинграде. 24 января 1928 года в Доме Печати прошло собрание, получившее название «Три левых часа», все участники которого объявили о своем вступлении в нишу «левого» искусства. Данная аббревиатура расшифровывается как «Объединение реального искусства», при этом буква «у» сюда добавлена лишь в качестве дополнения. Многие полагают, что эта деталь наглядно демонстрирует мировоззрение данных поэтов. В этот же день был опубликован и первый (и последний) манифест, в котором излагался отказ от привычных форм искусства и закреплялись новые литературные взгляды. Отныне творчество обэриутов становилось авангардным, в стихотворениях появлялась новая смысловая нагрузка, которая была ориентирована на экзистенциализм и прочие глобальные вопросы человечества.

История создания

Обэриуты - это собирательное название, которое было официально закреплено за поэтами в 1928 году, но стоит сказать, что данные тенденции в литературе появились задолго до этого времени. Старт формирования группы приходится на 1925 год, когда поэты Хармс, Введенский, Заболоцкий и Бахтерев объединились под общим псевдонимом «Чинари». Год спустя это название поменяли на «Левый фланг», а еще позднее сменили на «Академию левых классиков». В 1928 году 24 января вечером в Доме Печати состоялось собрание «Три левых часа», на котором окончательно было выбрано название - «Поэты-обэриуты», а также был закреплен список участников.

- Час первый - поэты вступают в группу: А. Введенский, Н. Заболоцкий, Д. Хармс, И. Бахтерев, К. Вагинов.

- Час второй - постановка пьесы по рассказу «Елизавета Бам», который написал Даниил Хармс.

- Час третий - просмотр смонтированного фильма «Мясорубка», который создал Александр Разумовский.

Участники и сторонники авангардного творчества

Собрание «Три левых часа» документально закрепило ядро ОБЭРИУ, его основу. Позднее сформировался состав, участники которого официально вступили в эту группу. Итак, с 1928 года обэриуты - это Д. Хармс, И. Бахтерев, К. Вагинов А. Введенский, Н. Заболоцкий, Ю. Владимиров, и Дойвбер Левин. Творчество этих людей основывалось в первую очередь на отказе от «заумного» языка, от сложных литературных оборотов и приемов. В основе лежал гротеск, абсурд и алогизм. Конечно же, у общественных масс подобные тенденции вызывали негативную реакцию, в особенности у правящей верхушки страны. Однако среди людей обэриутов нашла поддержку. Разделить их творческие взгляды смогли: писатель поэт Николай Олейников, филолог Николай Харджиев, философы Леонид Липавский и Яков Друскин. Поддержка нашлась и со стороны художников: Павел Мансуров, Казимир Малевич, Павел Филонов, Владимир Стерлигов, а также челны сообщества МАИ, художницы Алиса Порет и Татьяна Глебова.

Философия

В своем манифесте писатели-обэриуты публично заявили: «Кто мы? Почему именно мы?... Мы - поэты нового искусства и нового мироощущения. Смысл искусства и слова в нашем творчестве углубляется и значительно расширяется, но никак не разрушается. Любой предмет в первую очередь очищается от шелухи, литературной и обиходной, и лишь после становится творением».

Оплотом для поэтов стали такие принципы, как отсутствие логики, речевые и языковые аномалии, грамматические ошибки, фрагментарность, самоопровержение или релятивность. Суть последнего приема заключалась в том, что каждый последующий фрагмент текста опровергал предыдущий, который, в свою очередь, не изымался. Как пример можно рассмотреть рассказ «Голубая тетрадь номер 10», который написал Даниил Хармс. Начало его таково: «Был один рыжий человек…». После становится известно, что у этого человека не было ни волос, ни ушей, ни носа - ничего.

«Пятое значение»

Литераторам достоверно известно, что существует четыре значения предмета, среди которых эмоциональное, начертательное, эстетическое и целевое. Однако было необходимо создать нечто, что обеспечило бы сам факт существования предмета - так размышляли обэриуты. Это должно было быть такое значение, которое освободило бы объект от различных условных связей и сделало бы его независимым. В теории данный аспект сложно постичь, так как данное творчество строится на абсурдных теориях, поэтому сейчас мы рассмотрим конкретный пример. Стихотворение Введенского «За кончик буквы взяв, я поднимаю слово шкаф» наглядно демонстрирует нам присутствие «пятого значения». Здесь любое слово можно рассматривать как отдельный предмет, а предмет, в свою очередь, как самостоятельное слово.

Творчество

Эксперименты обэриутов в области литературы достаточно разнообразны по своему подходу. Каждый отдельно взятый автор имеет свои «фишки», свой стиль и направленность. Объединяет поэтов, пожалуй, повсеместный алогизм, который напрочь разрушает стереотипы восприятия литературы. Подобная тенденция заставляет нас смотреть на общую картину через призму гротеска, видеть ее совсем иначе, нежели в классическом варианте. Кроме того, отсутствие последовательности событий, нетипичные и многочисленные «ошибки» заставляют мозг читателя самостоятельно сопоставлять все части в общую картину. Ну а теперь пришло время ознакомиться с особенностями творчества одних из самых ярких представителей данной группы литераторов.

Александр Введенский - поэт-обэриут

Этот автор наиболее выдающийся среди представителей данного течения, и все благодаря тому, что его творчество максимально приближено к классике и легкое в восприятии. Главным образом Введенский работает со структурой самого языка. Его творения имеют привычные размеры (как у Пушкина, например), в них нет сложной рифмы, оборванных фраз и заумных терминов. Лексика простая, речевые структуры весьма распространенные, слова рифмуются до боли просто, и это легко запоминается. Вроде бы в его стихах все прозрачно, грамотно и понятно, но что-то неуловимое не дает читателю окончательно осознать суть происходящего. Дело в том, что поэт использует абсолютно непредусмотренные речевые обороты, он сочетает слова, которые никогда ранее не стояли рядом, тем самым образовывая неформулируемый, неуловимый смысл.

Увы, стоял плачевный стул,

На стуле том сидел аул,

На нём сидел большой больной,

Сидел к живущему спиной.

Он видел речку и леса,

Где мчится стёртая лиса.

Хармс

Творчество данного поэта, который не менее популярен, нежели предыдущий, основано преимущественно на семантической бессмыслице. Во многом Даниил Хармс похож на Введенского - он так же объединяет несочетаемые между собой слова, создает некую иллюзию смысла. Читая его стихи, на первый взгляд кажется, что все четко и понятно. Но едва закончишь последнюю строчку, содержание теряется, приходится перечитывать, и не один раз, дабы уловить хоть долю того, что пытался передать автор. Вторая черта, которой характеризуется творчество Хармса, - это «заумь». Он создает новые слова, вписывает их в стихотворения, и, находя таковые в той или иной строчке, можно догадаться об их смысле.

Я шел зимою вдоль болота

В галошах,

В шляпе

И в очках.

Вдруг по реке пронесся кто-то

На металлических

крючках.

Я побежал скорее к речке,

А он бегом пустился в лес,

К ногам приделал две дощечки,

Присел,

Подпрыгнул

И исчез.

Проза Хармса

Этот обэриут прослыл в свое время не только как поэт, но и как писатель пьес и рассказов. Как и стихи обэриутов, проза Хармса носила абсурдный характер, была основана на бессмысленных словосочетаниях, событиях, которые не связаны друг с другом, и частой смене настроения. Примечательной чертой его рассказов стала бытовая тематика. До гротеска доводились различные жизненные ситуации, которые могли происходить в магазине, на вокзале, во время ужина или светского мероприятия. Любой диалог в произведениях автор представлял в жанре, который не имел названия, но был четко противоположным привычному нам стилю изложения.

Николай Заболоцкий

Литературные творения Заболоцкого объединяют в себе непривычные и даже немного нелепые метафоры, которые, однако, объединяются в четкий смысл. Дочитав его стихотворение до конца, читатель осознает его суть и предмет, понимает, на что было направлено перо автора. Однако само произведение буквально переполнено гиперболами, нетипичными сравнениями, антропоморфностью не только животных, но и предметов быта, явлений природы. Стоит также отметить, что окончательная мысль или смысл стиха не всегда предсказуем. Произведения Заболоцкого одни из тех, которые будут держать вас в напряжении до последней минуты, и лишь в конце вы сможете понять, к чему были написаны все вышестоящие семантические формы.

Гляди: не бал, не маскарад,

Здесь ночи ходят невпопад,

Здесь от вина неузнаваем,

Летает хохот попугаем.

Николай Олейников

Поэзия данного обэриута имеет весьма глубокий и достаточно понятный читателю смысл. Невзирая на аллегории, метафоры и символизм, автор грамотно передает всю суть своей мысли и формирует ее в простые рифмованные стоки. Во многом творчество Олейникова можно охарактеризовать как пародию, в которой он высмеивает различные слабости людей или системы, или же показывает нам изнанку бытия, поднимает крайне важные и даже трагические вопросы. Наиболее ярким его произведением считается «Таракан». которое рассказывает нам о трагической судьбе насекомого, который стал предметом для проведения опытов. Таракан ничтожен для человека, однако автор говорит нам, что он тоже живой, тоже имеет душу и хочет жить.

Таракан сидит в стакане,

Ножку рыжую сосёт.

Он попался. Он в капкане.

И теперь он казни ждёт.

Таракан к стеклу прижался

И глядит, едва дыша.

Он бы смерти не боялся,

Если б знал, что есть душа...

Критика современников

Существование объединения реального искусства ставило под угрозу новые политические и социальные тенденции советской России. В ведущих ленинградских издательствах участники этой группы получали многочисленные отказы, пресса умалчивала об их существовании, а впоследствии называла предателями, врагами и шпионами. В 1930 году прошло последнее публичное выступление, на котором зачитывались стихи обэриутов, а также проводилась развлекательная программа с участием фокусника Пастухова. В честь него вышла разгромная статья в газете «Смена», в которой данное действо назвали «заумным жонглерством», а всех причастных к нему - противниками пролетариата и заговорщиками. За ней последовали подобные отрицательные отзывы и рецензии, что побудило вскорости государственные органы перейти к решительным действиям.

Репрессии и преследования

В 1931 году объединение реального искусства официально перестало существовать. Хармса, Введенского и Бахтерева арестовали по государственному делу, после чего сослали без права на дальнейшее возвращение. Оставшиеся члены группы продолжали сотрудничать, однако уже не выступали и не издавались как ранее. В заключении в 1941-1942 годах умерли Введенский и Хармс, а пришедшая на нашу землю война забрала жизни Левина и Липавского. Стоит упомянуть, что Николая Олейникова расстреляли еще в 1937 году. Оставшиеся обэриуты оказались в заблокированном Ленинграде, который постоянно подвергался штурму и нападениям со стороны фашистов. В этих условиях были утрачены многочисленные наработки авторов, сгорали и терялись целые пьесы, сборники стихотворений и отдельные наработки. Из-за этих событий единственным взрослым сочинением Юрия Владимирова, которое дошло до наших дней, стало «Физкультурник». Недетские произведения Левина были полностью утрачены, как и прозаические творения Введенского, в том числе культовый рассказ «Убийцы вы дураки».

«Оттепель»

После 1956 года народ постепенно начал воскрешать некогда погубленное творчество великих поэтов и писателей. Начали издаваться детские стихотворения Хармса и Введенского. Они печатались не только в России, но и на Западе благодаря усилиям Владимира Эрля и Михаила Мейлаха. Окончательно запрет на творчество обэриутов был снят в годы перестройки, когда советская цензура утратила свое значение и творческий диапазон значительно расширился. Стоит сказать, что один из поэтов данной группы - Игорь Бахтерев, сумел протянуть все эти годы и сохранил свои творческие навыки вплоть до момента смерти в 1996 году. Его работы начали издавать еще в 70-х годах, при этом печатались не только старые наработки, но и новые произведения. В 80-е и в первой половине 90-х он продолжал сочинять, при этом не изменяя авангардному стилю.

Обэриуты для детей

В силу того, что писатели объединения реального искусства постоянно находились под колпаком угроз и репрессий со стороны правительства, многие из них перешли, так сказать, в детскую нишу творчества. В частности, Введенский, Хармс, Бахтерев, Владимиров и Заболоцкий активно писали стихи для детворы, которые были более простыми и понятными, нежели творения для взрослой публики. Но, как ни странно, даже в столь невинных на первый взгляд творениях заключался трагический или же сатирический замысел авторов. впоследствии это стало одной из причин, по которым произвели арест главных активистов литературной группы.