Nella moderna filosofia occidentale, il problema della crescita e dello sviluppo della conoscenza è centrale. Il problema è stato sviluppato in modo particolarmente attivo dai sostenitori del post-positivismo: Popper, Kuhn, Lakatos e altri.

Thomas Kuhn (The Structure of Scientific Revolutions) considerava la scienza come un'istituzione sociale in cui operano gruppi e organizzazioni sociali. Il principale principio unificante della società degli scienziati è un unico stile di pensiero, il riconoscimento da parte di questa società di alcune teorie e metodi fondamentali. Kuhn ha chiamato queste disposizioni che uniscono la comunità degli scienziati un paradigma.

Secondo Kuhn, lo sviluppo della scienza è un processo spasmodico, rivoluzionario, la cui essenza si esprime in un cambiamento di paradigmi. Lo sviluppo della scienza è come lo sviluppo del mondo biologico: un processo unidirezionale e irreversibile.

Il paradigma scientifico è un insieme di conoscenze, metodi, esempi di problem solving, valori condivisi dalla comunità scientifica.

Il paradigma svolge due funzioni: "cognitiva" e "normativa".

Il livello successivo di conoscenza scientifica dopo il paradigma è la teoria scientifica. Il paradigma si basa sui risultati passati: le teorie. Questi risultati sono considerati una soluzione modello problemi scientifici. Le teorie esistenti all'interno di diversi paradigmi non sono comparabili.

Kuhn identifica 4 fasi nello sviluppo della scienza:

I - Pre-paradigma (esempio, fisica prima di Newton);

La comparsa di anomalie - fatti inspiegabili.

Un'anomalia è l'incapacità fondamentale di un paradigma di risolvere un problema. Man mano che le anomalie si accumulano, la fiducia nel paradigma diminuisce.

Un aumento del numero di anomalie porta all'emergere di teorie alternative. Inizia la rivalità di diverse scuole, non ci sono concetti di ricerca generalmente accettati. È caratterizzato da frequenti controversie sulla legittimità di metodi e problemi. Ad un certo punto, queste discrepanze scompaiono a causa della vittoria di una delle scuole.

II - la formazione di un paradigma, il cui risultato è la comparsa di libri di testo che rivelano in dettaglio la teoria del paradigma;

III - lo stadio della scienza normale.

Questo periodo è caratterizzato da un chiaro programma di attività. Predire nuovi tipi di fenomeni che non rientrano nel paradigma dominante non è l'obiettivo della scienza normale. Così, allo stadio della scienza normale, lo scienziato lavora all'interno della rigida struttura del paradigma, cioè tradizione scientifica.

Gli scienziati nella corrente principale della scienza normale non si prefiggono l'obiettivo di creare nuove teorie e di solito, inoltre, sono intolleranti alla creazione di tali teorie da parte di altri.

Kuhn individua le attività caratteristiche della scienza normale:

1. Si evidenziano i fatti più indicativi dal punto di vista del paradigma, si affinano le teorie. Per risolvere tali problemi, gli scienziati inventano apparecchiature sempre più complesse e sottili.

2. Ricerca di fattori che confermino il paradigma.

3. La terza classe di esperimenti e osservazioni è relativa all'eliminazione delle ambiguità esistenti e al miglioramento delle soluzioni a quei problemi inizialmente risolti solo approssimativamente. Istituzione di leggi quantitative.

4. Migliorare il paradigma stesso. Un paradigma non può essere perfetto tutto in una volta.

Gli esperimenti originali dei creatori del paradigma in una forma purificata vengono quindi inclusi nei libri di testo, secondo i quali i futuri scienziati imparano la scienza. Padroneggiando questi classici esempi di risoluzione di problemi scientifici nel processo di apprendimento, il futuro scienziato comprende più profondamente i principi di base della scienza, impara ad applicarli in situazioni specifiche. Con l'aiuto dei campioni, lo studente non solo assimila il contenuto delle teorie, ma impara anche a vedere il mondo attraverso gli occhi di un paradigma, a trasformare i suoi sentimenti in dati scientifici. L'assimilazione di un altro paradigma è necessaria affinché le stesse sensazioni possano essere descritte in altri dati.

IV - scienza straordinaria - la crisi del vecchio paradigma, la rivoluzione nella scienza, la ricerca e la formazione di un nuovo paradigma.

Kuhn descrive questa crisi sia dal lato contenutistico dello sviluppo della scienza (incoerenza dei nuovi metodi con quelli vecchi), sia dal lato emotivo-volitivo (perdita di fiducia nei principi dell'attuale paradigma da parte della comunità scientifica).

Una rivoluzione scientifica inizia con un gruppo di scienziati che abbandonano un vecchio paradigma e adottano come base una serie di altre teorie, ipotesi e standard. La comunità scientifica è divisa in diversi gruppi, alcuni dei quali continuano a credere nel paradigma, mentre altri avanzano un'ipotesi che pretende di essere un nuovo paradigma.

Durante questo periodo di crisi, gli scienziati hanno avviato esperimenti volti a testare ed eliminare teorie concorrenti. La scienza diventa come la filosofia, per la quale la competizione delle idee è la regola.

Quando tutti gli altri rappresentanti di questa scienza si uniscono a questo gruppo, la rivoluzione scientifica è avvenuta, è avvenuta una rivoluzione nelle menti della comunità scientifica, e da quel momento inizia una nuova tradizione scientifica, spesso incompatibile con la tradizione precedente. Sta emergendo un nuovo paradigma e la comunità scientifica sta riacquistando unità.

In tempi di crisi, gli scienziati aboliscono tutte le regole tranne quelle appropriate al nuovo paradigma. Per caratterizzare questo processo, Kuhn usa il termine "ricostruzione delle prescrizioni" - che significa non solo il rifiuto delle regole, ma la conservazione delle esperienza positiva adatto al nuovo paradigma.

Nel corso della rivoluzione scientifica, c'è un cambiamento nella griglia concettuale attraverso la quale gli scienziati vedevano il mondo. Cambiare la griglia richiede di cambiare le regole metodologiche. Gli scienziati stanno iniziando a raccogliere un altro sistema di regole che può sostituire il precedente e che sarebbe basato su una nuova griglia concettuale. A tal fine, gli scienziati, di regola, si rivolgono alla filosofia per chiedere aiuto, che non era caratteristico del normale periodo della scienza.

Kuhn ritiene che la scelta della teoria per il ruolo di un nuovo paradigma avvenga attraverso il consenso della comunità interessata.

Il passaggio a un nuovo paradigma non può basarsi su argomentazioni puramente razionali, sebbene questo elemento sia significativo. Richiede fattori volitivi: credenza e fede. Il cambiamento delle teorie fondamentali guarda allo scienziato come un ingresso in nuovo mondo, in cui si trovano oggetti, sistemi concettuali, altri problemi e compiti completamente diversi. Un esempio di cambiamento dei paradigmi scientifici: la prima rivoluzione scientifica - distrusse il sistema geocentrico di Tolomeo e approvò le idee di Copernico.La seconda rivoluzione scientifica - è associata alla teoria di Darwin, la dottrina delle molecole. La terza rivoluzione è la teoria della relatività.

Kuhn definisce un "paradigma" una "matrice disciplinare". Sono disciplinari, perché costringono gli scienziati a un certo comportamento, stile di pensiero e matrici, perché sono costituiti da elementi ordinati di vario genere. Consiste in:

Generalizzazioni simboliche - affermazioni formalizzate generalmente riconosciute dagli scienziati (ad esempio, la legge di Newton);

Le parti filosofiche sono modelli concettuali;

Impianti di valore;

Modelli comunemente accettati di processo decisionale in determinate situazioni.

Kuhn ha respinto il principio del fondamentalismo. Lo scienziato vede il mondo attraverso il prisma del paradigma accettato dalla comunità scientifica. Il nuovo paradigma non include quello vecchio. Kuhn propone la tesi dell'incommensurabilità dei paradigmi. Le teorie che esistono nell'ambito dei paradigmi non sono comparabili. Ciò significa che quando si cambiano i paradigmi, è impossibile realizzare la continuità delle teorie. Quando il paradigma cambia, l'intero mondo dello scienziato cambia.

Pertanto, la rivoluzione scientifica come cambiamento di paradigma non è soggetta a spiegazione logico-razionale, perché ha un carattere euristico casuale. Tuttavia, se si guarda allo sviluppo della scienza nel suo insieme, allora il progresso è ovvio in esso, espresso nel fatto che le teorie scientifiche offrono sempre più opportunità agli scienziati di risolvere enigmi. Tuttavia, le teorie successive non possono essere considerate che riflettono meglio la realtà.

Strettamente correlato al concetto di paradigma è il concetto comunità scientifica.

Se non condividi la credenza in un paradigma, sei escluso dalla comunità scientifica. Pertanto, ad esempio, i sensitivi moderni, gli astrologi, i ricercatori di dischi volanti non sono considerati scienziati, non sono inclusi nella comunità scientifica, perché tutti avanzano idee che non sono riconosciute scienza moderna.

Kuhn rompe con la tradizione della “conoscenza oggettiva” che non dipende dal soggetto; per lui, la conoscenza non è qualcosa che esiste nel mondo logico imperituro, ma qualcosa che è nella mente delle persone di un certo epoca storica appesantiti dai propri pregiudizi.

Il più grande merito di Kuhn- in quanto, a differenza di Popper, introduce il “fattore umano” nel problema dello sviluppo della scienza, prestando attenzione alle motivazioni sociali e psicologiche.

Kuhn procede dal concetto di scienza come istituzione sociale in cui operano determinati gruppi e organizzazioni sociali. Il principale principio unificante della società degli scienziati è un unico stile di pensiero, il riconoscimento da parte di questa società di alcune teorie e metodi di ricerca fondamentali.

Svantaggi della teoria di Kuhn: automatizza inutilmente il lavoro degli scienziati, la natura degli scienziati durante la formazione della scienza.

Thomas Samuel Kuhn (18 luglio 1922, Cincinnati, Ohio - 17 giugno 1996, Cambridge, Massachusetts) è stato uno storico e filosofo della scienza americano che credeva che la conoscenza scientifica si sviluppasse spasmodicamente, attraverso le rivoluzioni scientifiche. Qualsiasi criterio ha senso solo nell'ambito di un certo paradigma, un sistema di opinioni storicamente stabilito. La rivoluzione scientifica è un cambiamento dei paradigmi psicologici da parte della comunità scientifica.

Nato a Cincinnati, Ohio, da Samuel L. Kuhn, un ingegnere industriale, e Minette Struck Kuhn. Laureato nel 1943 Università di Harvard e ha conseguito una laurea in fisica. Durante la seconda guerra mondiale fu assegnato al lavoro civile presso l'Ufficio per la ricerca e lo sviluppo scientifico.

Nel 1943 conseguì un master in fisica ad Harvard e difese la sua tesi di laurea in fisica. Dal 1964 al 1979 ha lavorato presso il dipartimento universitario di Princeton, insegnando storia e filosofia della scienza.

Kuhn è stato sposato due volte. Prima volta su Katerina Moose (dalla quale ha avuto tre figli), e poi su Gian Barton.

Maggior parte opera famosa Thomas Kuhn è considerato - "The Structure of Scientific Revolutions" (The Structure of Scientific Revolutions, 1962), che discute la teoria secondo cui la scienza dovrebbe essere percepita non come un graduale sviluppo e accumulo di conoscenza verso la verità, ma come un fenomeno che attraversa periodiche rivoluzioni, chiamate nella sua terminologia "cambiamenti di paradigma".

Libri (3)

La logica della scoperta o la psicologia della ricerca

“Vorrei qui confrontare la mia comprensione del processo di sviluppo scientifico, esposto nel mio libro The Structure of Scientific Revolutions, con le opinioni più famose del presidente del nostro simposio, Sir Karl Popper.

Anche due anni e mezzo prima della pubblicazione del mio libro, ho cominciato a trovare aspetti speciali, spesso scoraggianti, del rapporto tra i nostri concetti. Questa analisi e le varie risposte ad essa mi portano alla conclusione che un attento confronto dei nostri punti di vista li metterà nella giusta luce. Lascia che ti spieghi perché lo trovo possibile".

Dopo "La struttura delle rivoluzioni scientifiche"

Cos'è, secondo la sua teoria, la scienza: ricerca empirica o una sorta di "impresa sociale"? E c'è un'analogia tra lo sviluppo della scienza e l'evoluzione in natura?

La struttura delle rivoluzioni scientifiche

“...il lavoro proposto è il primo studio completamente pubblicato scritto secondo il piano che cominciò ad emergere davanti a me quasi 15 anni fa. A quel tempo ero uno studente di dottorato in fisica teorica e la mia tesi era prossima al completamento.

La fortunata circostanza di aver frequentato con entusiasmo un corso universitario sperimentale di fisica, riservato a non specialisti, mi ha permesso per la prima volta di farmi un'idea della storia della scienza.

Con mia completa sorpresa, questa è una conoscenza delle vecchie teorie scientifiche e della pratica stessa. ricerca scientifica ha minato fondamentalmente alcune delle mie idee di base sulla natura della scienza e le ragioni dei suoi risultati ... "

Argomento 3. Il concetto di scienza di T. Kuhn

Thomas Samuel Kuhn (1922-1996), storico e filosofo della scienza americano, leader del cosiddetto. filosofia post-positivista della scienza. Inizialmente, Kuhn ha studiato fisica teorica all'Università di Harvard, ma alla fine dei suoi studi si è interessato alla storia della scienza. Il suo primo libro fu pubblicato nel 1957 ed era dedicato alla rivoluzione copernicana. Pubblicato nel 1962, The Structure of Scientific Revolutions divenne un bestseller; fu tradotto in molte lingue e ristampato più volte, di cui tre, nel 1975, 1977 e 2002 in russo. In questo libro, Kuhn ha introdotto concetti che in seguito sono diventati ampiamente utilizzati nel linguaggio degli scienziati: "paradigma", "comunità scientifica", "scienza normale". Negli anni successivi partecipò a numerose discussioni relative al suo concetto di scienza e si occupò anche della storia dell'emergere della meccanica quantistica.

La differenza tra la teoria di Kuhn e il positivismo logico del Circolo di Vienna.

Differenza dalla metodologia del tardo Wittgenstein e dalla filosofia linguistica.

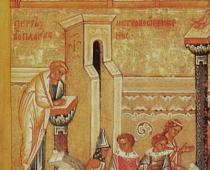

"Rivoluzione copernicana" (1957). Tradizioni tolemaiche e copernicane.

"La struttura delle rivoluzioni scientifiche" (1962).

Secondo Kuhn: La storia delle scienze naturali è l'unica fonte della filosofia della scienza.

Partecipazione dei processi sociali alla formazione dei paradigmi scientifici (παραδειγμα). Due aspetti del paradigma: epistemico(conoscenze e valori fondamentali) e sociale(comunità scientifica, stereotipi, norme, educazione). Successivamente Kuhn introdusse il concetto di matrice disciplinare (corrispondente all'aspetto epistemico del paradigma)

La struttura della matrice comprende:

1. Generalizzazioni simboliche, apparato formale e linguaggio della scienza.

2. Componenti metafisiche, principi metodologici generali.

3. Valori che definiscono gli ideali e le norme dominanti per la costruzione e la fondatezza della conoscenza scientifica.

Fasi di sviluppo della scienza:

pre-paradigma(concorrenza delle comunità scientifiche, alternativetà, mancanza di autorità)

Paradigma(teoria modello, paradigma - matrice disciplinare - insieme di teorie, approcci, metodi condivisi da tutta la comunità scientifica) - progressivo accumulo di conoscenze, ma anche anomalie, insorgenza di crisi scientifiche. La scelta della soluzione è influenzata da molti fattori non scientifici (psicologici, sociali, culturali, politici, ecc.) - il ruolo dell'educazione nella continuità.

Scienza Straordinaria(lo stato della rivoluzione scientifica) è il processo di adozione di un nuovo paradigma, passando dalla visione (Gestalt) a un sistema di visione del mondo fondamentalmente diverso.

La mancanza di progresso nella scienza è piuttosto evoluzione.

I principali risultati di Kuhn:

Approccio storico-evolutivo

Anticumulativismo

Condizionamento socioculturale della conoscenza scientifica (esternalismo)

Introduzione del concetto di paradigma

Critica. Non ha tenuto conto di fattori logici extrasociali nello sviluppo della scienza. Ha creato un precedente per l'interpretazione sociale della scienza: la scienza e le sue teorie sono costrutti socio-psicologici. (Popper K. La logica della conoscenza scientifica - se lo sapesse - non scriverebbe).

Critica della teoria di S. Kuhn: Alain Sokal, Jean Bricmont. Trucchi intellettuali.

Per Kuhn, un certo tipo di dogmatismo, un fermo impegno nei confronti di sistemi di credenze ben consolidati e fruttuosi, è una condizione necessaria per il lavoro scientifico. Uno dei suoi articoli si intitolava: "La funzione del dogma nella ricerca scientifica".

Il principale progresso nell'acquisizione e nell'espansione della conoscenza, dal suo punto di vista, si verifica quando un gruppo di specialisti uniti dall'unità di punti di vista e idee di base (si potrebbe dire - dogmi) è impegnato in una soluzione sistematica e persistente di problemi specifici. compiti scientifici. Kuhn chiama questa forma di ricerca paradigmatica o "scienza normale" e la considera molto importante per comprenderne l'essenza attività scientifica.

Per Kuhn è essenziale che la scienza non si faccia da soli; un giovane si trasforma in uno scienziato dopo un lungo studio del suo campo di conoscenza - sul banco degli studenti, nella scuola di specializzazione, in laboratorio sotto la supervisione di uno scienziato esperto. In questo momento, studia approssimativamente le stesse opere classiche e libri di testo dei suoi colleghi nella disciplina scientifica, padroneggia con loro gli stessi metodi di ricerca. In realtà, è qui che acquisisce l'insieme principale dei "dogmi", con i quali procede poi alla ricerca scientifica indipendente, diventando membro a pieno titolo della "comunità scientifica".

HUNcomunità scientifica– uno dei concetti fondamentali della filosofia moderna e della sociologia della scienza; denota un insieme di ricercatori con una formazione scientifica specializzata e simile, comune nella comprensione degli obiettivi della scienza e nell'adesione ad atteggiamenti di valore normativo simili (etica della scienza). Il concetto coglie la natura collettiva della produzione della conoscenza, che include necessariamente la comunicazione degli scienziati, il raggiungimento di una valutazione coordinata della conoscenza da parte degli scienziati, l'accettazione da parte dei membri della comunità delle norme intersoggettive e degli ideali dell'attività cognitiva. Tali aspetti della conoscenza scientifica sono stati descritti in precedenza con l'aiuto dei concetti di "repubblica degli scienziati", " scuola scientifica”, “collegio invisibile”, ecc., tuttavia, dietro l'interpretazione del soggetto collettivo della cognizione come comunità scientifica non c'è un semplice chiarimento terminologico, ma una sintesi degli aspetti cognitivi e sociali della scienza, coinvolgendo nella sua analisi i metodi di analisi di vari metodi sviluppati in sociologia gruppi sociali e comunità.

Il concetto di "comunità scientifica" è stato introdotto da M. Polanyi nei suoi studi sulle condizioni della libera comunicazione scientifica e della conservazione delle tradizioni scientifiche. Con l'avvento di The Structure of Scientific Revolutions (1962) di Kuhn, in cui lo sviluppo della scienza è direttamente collegato alla struttura e alle dinamiche della comunità scientifica, questo concetto si è saldamente affermato nell'arsenale di varie discipline che studiano la scienza e la sua storia. La comunità scientifica può essere considerata a diversi livelli: come comunità di tutti gli scienziati, comunità scientifica nazionale, comunità di specialisti di un certo disciplina scientifica, un gruppo di scienziati che studiano un problema e lo inseriscono in un sistema di comunicazione informale. All'interno della comunità scientifica esiste anche una divisione degli scienziati in gruppi che sono direttamente coinvolti nella produzione di nuova conoscenza, nell'organizzazione di un processo cognitivo collettivo, nella sistematizzazione della conoscenza e nel suo trasferimento alle nuove generazioni di ricercatori. Nella sociologia della conoscenza, insieme alla comunità scientifica, vengono studiate le “comunità epistemiche (cognitive)”, che si sviluppano, ad esempio, in aree specialistiche non scientifiche della conoscenza. comunità di parapsicologi, alchimisti, astrologi.

La comunità scientifica è caratterizzata dal fatto che i suoi membri in maturo la scienza aderisce allo stesso paradigma. Un paradigma nel concetto di Kuhn è un insieme di visioni teoriche di base, modelli classici di ricerca, strumenti metodologici che sono riconosciuti e accettati come guida all'azione da tutti i membri della "comunità scientifica". È facile vedere che tutti questi concetti sono strettamente correlati: comunità scientifica consiste di quelle persone che riconoscono un certo scientifico paradigma e sono fidanzati scienza normale.

Il paradigma è uno dei concetti chiave della moderna filosofia della scienza . Denota un insieme di credenze, valori, metodi e mezzi tecnici adottati comunità scientifica e garantire l'esistenza di una tradizione scientifica. Il concetto di paradigma è correlato al concetto di comunità scientifica: unisce i membri della comunità scientifica e, al contrario, la comunità scientifica è composta da persone che riconoscono il paradigma. Di norma, il paradigma è incarnato nei libri di testo o nelle opere classiche degli scienziati e per molti anni stabilisce la gamma di problemi e metodi per risolverli in un particolare campo della scienza. Kuhn si riferisce al paradigma, ad esempio, alla dinamica aristotelica, all'astronomia tolemaica, alla meccanica newtoniana. In connessione con la critica alla vaghezza e all'indefinitezza di questo termine, Kuhn ne ha ulteriormente spiegato il significato attraverso il concetto matrice disciplinare, che tiene conto, in primo luogo, dell'appartenenza degli scienziati a una determinata disciplina e, in secondo luogo, del sistema di regole per l'attività scientifica. Gli insiemi di prescrizioni sono costituiti da generalizzazioni simboliche (leggi e definizioni dei concetti base della teoria); disposizioni metafisiche che definiscono il modo di vedere l'universo e la sua ontologia; valori che influenzano la scelta delle aree di ricerca; "modelli generalmente accettati" - schemi per risolvere problemi specifici ("puzzle"), che stabiliscono una metodologia per gli scienziati per risolvere i problemi nel loro lavoro scientifico quotidiano. In generale, il concetto di paradigma è più ampio del concetto di teoria separata; il paradigma forma la struttura di una disciplina scientifica in un certo momento. La formazione di un paradigma generalmente accettato è un segno della maturità della scienza. Un cambio di paradigma porta a una rivoluzione scientifica, ad es. modifica integrale o parziale degli elementi della matrice disciplinare. Il passaggio a un nuovo paradigma è dettato non tanto da considerazioni logiche quanto da considerazioni di valore e psicologiche.

Nelle discipline scientifiche mature - in fisica, chimica, biologia, ecc. - nel periodo del loro sviluppo stabile e normale, può esserci solo uno paradigma. Quindi, in fisica, un esempio di questo è il paradigma newtoniano, nel linguaggio con cui gli scienziati parlavano e pensavano tardo XVII fino alla fine del XIX secolo.

E che dire del paradigma nelle scienze sociali e umanistiche?

Sociologia - Merton: non esiste un unico paradigma, i sociologi imparano non solo dai libri di testo, ma anche dai testi classici, e hanno approcci diversi, paradigmi diversi. Ad esempio, Durkheim e Weber hanno tenuto posizioni opposte su molte questioni.

Psicologia - comportamentismo, psicoanalisi, psicologia cognitiva

Economia - mainstream e alternative (neo-keynesianismo, neo-marxismo, scuola austriaca, ecc.)

Linguistica - Teorie dominanti e marginali.

scienza normale : La maggior parte degli scienziati è esentata dal pensare alle questioni più fondamentali della loro disciplina: sono già "risolte" dal paradigma. Il loro obiettivo principale è risolvere piccoli problemi concreti, nella terminologia di Kuhn - "puzzle". È curioso che quando si affrontano tali problemi, gli scienziati siano sicuri che con la dovuta perseveranza saranno in grado di risolvere il "puzzle". Perché? Perché sulla base del paradigma adottato, molti di questi problemi sono già stati risolti. Il paradigma stabilisce il profilo generale della soluzione, e spetta allo scienziato mostrare la sua abilità e ingegnosità in momenti importanti e difficili, ma privati.

scienza normale- un concetto introdotto nella filosofia della scienza da Kuhn. Indica le attività della comunità scientifica secondo una certa norma: un paradigma. La natura della scienza normale consiste nel porre e risolvere ogni sorta di "puzzle" concettuali, strumentali e matematici. Il paradigma regola rigorosamente sia la scelta dei problemi che i metodi per risolverli. Per Kuhn, l'aspetto creativo durante il periodo di normale attività scientifica è limitato dall'espansione della portata e dall'aumento dell'accuratezza del paradigma. I fondamenti concettuali del paradigma non vengono toccati, il che porta solo a una crescita quantitativa della conoscenza, ma non a una trasformazione qualitativa del suo contenuto. Pertanto, Kuhn caratterizza la scienza normale come "in il grado più alto impresa cumulativa.

rivoluzioni scientifiche. Se solo questa descrizione della "scienza normale" fosse nel libro di Kuhn, sarebbe riconosciuto, sebbene uno scrittore di scienza realistico, ma molto noioso e poco romantico. Ma i lunghi stadi della scienza normale nella sua concezione sono interrotti da brevi ma drammatici periodi di disordini e rivoluzioni nella scienza - periodi cambi di paradigma.

Questi tempi si avvicinano impercettibilmente: gli scienziati non riescono a risolvere un enigma, poi un altro e così via. All'inizio questo non desta molta preoccupazione, nessuno grida che il paradigma è falsificato. Gli scienziati hanno messo questi anomalie- è così che Kuhn chiama enigmi irrisolti e fenomeni che non rientrano nel paradigma - per il futuro sperano di migliorare i loro metodi, ecc. Tuttavia, quando il numero di anomalie diventa troppo grande, gli scienziati, in particolare i giovani scienziati che non si sono ancora completamente fusi nel loro pensiero con il paradigma, iniziano a perdere fiducia nel vecchio paradigma e cercano di trovare i contorni di quello nuovo.

Il periodo inizia crisi nella scienza, discussioni accese, discussioni su problemi fondamentali. La comunità scientifica spesso si stratifica in questo periodo, agli innovatori si oppongono i conservatori che cercano di salvare il vecchio paradigma. In questo periodo molti scienziati cessano di essere "dogmatici", sono sensibili a idee nuove, anche immature. Sono pronti a credere e seguire coloro che, a loro avviso, avanzano ipotesi e teorie che possono svilupparsi gradualmente in un nuovo paradigma. Alla fine, tali teorie vengono effettivamente trovate, la maggior parte degli scienziati si consolida nuovamente attorno ad esse e inizia a dedicarsi con entusiasmo alla "scienza normale", soprattutto perché il nuovo paradigma apre immediatamente un vasto campo di nuovi problemi irrisolti.

Pertanto, il quadro finale dello sviluppo della scienza, secondo Kuhn, assume la seguente forma: lunghi periodi di sviluppo progressivo e accumulo di conoscenza nell'ambito di un paradigma sono sostituiti da brevi periodi di crisi, rottura del vecchio e ricerca di un nuovo paradigma. Kuhn paragona il passaggio da un paradigma all'altro con la conversione delle persone a una nuova fede religiosa, in primo luogo perché questa transizione non può essere spiegata logicamente e, in secondo luogo, perché gli scienziati che hanno adottato un nuovo paradigma percepiscono il mondo in modo significativamente diverso rispetto a prima - vedono anche fenomeni vecchi e familiari come con occhi nuovi.

Nel processo e dopo la rivoluzione, ci sono: un cambiamento nelle generazioni di scienziati, una riscrittura della storia dello sviluppo della disciplina alla luce di un nuovo paradigma.

UserUserIl concetto di paradigma e la logica delle rivoluzioni scientifiche nel concetto di T. Kuhn

Lavoro di controllo sulla disciplina "metodi della conoscenza scientifica"

Nizhnevartovsk State University for the Humanities

Nizhnevartovsk 2009

introduzione

Il progresso della scienza e della tecnica nel XX secolo ha posto davanti alla metodologia e alla storia della scienza il problema urgente di analizzare la natura e la struttura di quei cambiamenti fondamentali e qualitativi della conoscenza scientifica che comunemente vengono chiamati rivoluzioni della scienza. Nella filosofia occidentale e nella storia della scienza, l'interesse per questo problema è stato suscitato dall'apparizione dell'opera di Thomas Kuhn "The Structure of Scientific Revolutions", sensazionale negli anni '70. Il libro di T. Kuhn ha suscitato grande interesse non solo tra gli storici della scienza, ma anche tra filosofi, sociologi, psicologi che studiano la creatività scientifica e molti scienziati naturali di tutto il mondo.

Il libro presenta una visione piuttosto controversa dello sviluppo della scienza. A prima vista, Kuhn non rivela nulla di nuovo, molti autori hanno parlato della presenza di periodi normali e rivoluzionari nello sviluppo della scienza. Ma non sono riusciti a trovare una risposta ragionata alle domande: "In che modo i piccoli cambiamenti quantitativi e graduali differiscono dai cambiamenti fondamentali e qualitativi, compresi quelli rivoluzionari?", "In che modo questi cambiamenti fondamentali maturano e si preparano nel periodo precedente?" Non è un caso, quindi, che la storia della scienza sia spesso presentata come un semplice elenco di fatti e scoperte. Con questo approccio, il progresso nella scienza si riduce a un semplice accumulo e crescita della conoscenza scientifica (cumulazione), a seguito della quale non vengono rivelati i modelli interni dei cambiamenti che si verificano nel processo di cognizione. Questo approccio cumulativo è criticato da Kuhn nel suo libro, opponendogli il suo concetto di sviluppo della scienza attraverso rivoluzioni che si verificano periodicamente.

In breve, la teoria di Kuhn è la seguente: periodi di sviluppo calmo (periodi di "scienza normale") sono sostituiti da una crisi che può essere risolta da una rivoluzione che sostituisce il paradigma dominante. Per paradigma, Kuhn comprende un insieme di concetti, teorie e metodi di ricerca generalmente accettati, che fornisce alla comunità scientifica un modello per porre problemi e risolverli.

Come tentativo di visualizzare la teoria in esame, al lettore viene offerto un diagramma schematico dello sviluppo della scienza secondo Kuhn. Un'ulteriore presentazione segue il percorso di divulgazione dei concetti e dei processi rappresentati nel diagramma.

Biografia di T.Kun

Thomas Samuel Kuhn - 18 luglio 1922, Cincinnati, Ohio - 17 giugno 1996, Cambridge, Massachusetts) - Storico e filosofo della scienza americano, che credeva che la conoscenza scientifica si sviluppasse spasmodicamente, attraverso rivoluzioni scientifiche. Qualsiasi criterio ha senso solo nell'ambito di un certo paradigma, un sistema di opinioni storicamente stabilito. La rivoluzione scientifica è un cambiamento dei paradigmi psicologici da parte della comunità scientifica.

Thomas Kuhn è nato a Cincinnati, Ohio, da Samuel L. Kuhn, un ingegnere industriale, e Minette Struck Kuhn.

1943 - Si laurea in fisica all'Università di Harvard.

Durante la seconda guerra mondiale fu assegnato al lavoro civile nel Bureau of Scientific Research and Development.

1946 - ha conseguito un master in fisica ad Harvard.

1947 - l'inizio della formazione delle tesi principali: "la struttura delle rivoluzioni scientifiche" e "paradigma".

1948-1956 - ha ricoperto vari incarichi di insegnamento ad Harvard; ha insegnato la storia della scienza.

1949 - ad Harvard difende la sua tesi in fisica.

1957 - insegna a Princeton.

1961 - lavora come professore di storia della scienza presso il dipartimento dell'Università della California a Berkeley.

1964-1979 - ha lavorato nel dipartimento universitario di Princeton, ha insegnato storia e filosofia della scienza.

1979-1991 - professore al Massachusetts Institute of Technology.

1983-1991 - Lawrence S. Rockefeller Professore di Filosofia presso lo stesso istituto.

1991 - in pensione.

1994 - A Kuhn viene diagnosticato un cancro ai bronchi.

1996 - Muore Thomas Kuhn.

Kuhn è stato sposato due volte. Prima volta su Katerina Moose (dalla quale ha avuto tre figli), e poi su Gian Barton.

Attività scientifica:

Articolo principale: struttura delle rivoluzioni scientifiche

L'opera più famosa di Thomas Kuhn è considerata The Structure of Scientific Revolutions (1962), che discute la teoria secondo cui la scienza dovrebbe essere percepita non come un graduale sviluppo e accumulo di conoscenza verso la verità, ma come un fenomeno che attraversa periodiche rivoluzioni, chiamate nella sua terminologia "cambiamenti di paradigma". The Structure of Scientific Revolutions è stato originariamente pubblicato come articolo per l'International Encyclopedia of Unified Science. L'enorme impatto che ebbe la ricerca di Kuhn si può vedere nella rivoluzione che provocò anche nel thesaurus della storia della scienza: oltre al concetto di "cambio di paradigma", Kuhn diede un significato più ampio alla parola "paradigma" usata in linguistica, introdusse il termine "scienza normale" per definire il lavoro quotidiano relativamente routinario degli scienziati che operano all'interno di un paradigma, e influenzò ampiamente l'uso del termine "rivoluzioni scientifiche" come eventi periodici in tempi diversi in varie discipline scientifiche - in contrasto con il singolo " Rivoluzione scientifica" del tardo Rinascimento.

In Francia, il concetto di Kuhn cominciò a essere correlato con le teorie di Michel Foucault (i termini "paradigma" di Kuhn e "episteme" di Foucault erano correlati) e Louis Althusser, sebbene si occupassero piuttosto delle "condizioni del possibile" discorso scientifico storico. (In effetti, la visione del mondo di Foucault è stata plasmata dalle teorie di Gaston Bachelard, che ha sviluppato indipendentemente una visione della storia della scienza simile a quella di Kuhn.) In contrasto con Kuhn, che considera diversi paradigmi come incomparabili, secondo il concetto di Althusser, la scienza ha una natura cumulativa, sebbene questa cumulatività sia discreta.

Il lavoro di Kuhn è ampiamente utilizzato in Scienze sociali- ad esempio, nella discussione post-positivista-positivista nell'ambito della teoria delle relazioni internazionali.

Fasi della rivoluzione scientifica:

Articolo principale: cambio di paradigma

Il corso della rivoluzione scientifica secondo Kuhn:

scienza normale: ogni nuova scoperta può essere spiegata dal punto di vista della teoria prevalente;

scienza straordinaria. Crisi della scienza. La comparsa di anomalie - fatti inspiegabili. Un aumento del numero di anomalie porta all'emergere di teorie alternative. Nella scienza coesistono molte scuole scientifiche opposte;

rivoluzione scientifica - la formazione di un nuovo paradigma.

Attività pubbliche e premi:

Kuhn era un membro della National Academy of Sciences, dell'American Philosophical Society e dell'American Academy of Arts and Sciences.

Nel 1982 il professor Kuhn ha ricevuto la medaglia George Sarton per la storia della scienza.

Aveva titoli onorifici di molti scientifici e istituzioni educative, tra cui l'Università di Notre Dame, la Columbia e le Università di Chicago, l'Università di Padova e l'Università di Atene.

2. Il concetto di paradigma.

Come definì Thomas Kuhn in The Structure of Scientific Revolutions, una rivoluzione scientifica è un cambiamento di paradigma epistemologico.

“Per paradigmi intendo i progressi scientifici che sono universalmente riconosciuti e che, nel tempo, forniscono un modello per porre problemi e risolverli alla comunità scientifica”. (T. Kuhn)

Secondo Kuhn, una rivoluzione scientifica si verifica quando gli scienziati scoprono anomalie che non possono essere spiegate dal paradigma universalmente accettato all'interno del quale il progresso scientifico ha avuto luogo fino a quel momento. Dal punto di vista di Kuhn, il paradigma dovrebbe essere considerato non solo come una teoria corrente, ma come un'intera visione del mondo in cui esiste, insieme a tutte le conclusioni tratte grazie ad essa.

Ci sono almeno tre aspetti del paradigma:

Un paradigma è l'immagine più generale della struttura razionale della natura, una visione del mondo;

Un paradigma è una matrice disciplinare che caratterizza l'insieme di credenze, valori, mezzi tecnici, ecc. che accomunano gli specialisti in una data comunità scientifica;

Un paradigma è un modello generalmente accettato, un modello per risolvere problemi di puzzle. (In seguito, a causa del fatto che questo concetto di paradigma provocava un'interpretazione inadeguata a quella che Kuhn ne dava, lo sostituì con il termine "matrice disciplinare" e quindi allontanò ulteriormente questo concetto di contenuto dal concetto di teoria e lo collegò più strettamente con il lavoro meccanico di uno scienziato secondo determinate regole.)

3. La teoria delle rivoluzioni scientifiche di T. Kuhn.

Il lavoro di T. Kuhn "The Structure of Scientific Revolutions", questo lavoro esamina i fattori socio-culturali e psicologici nelle attività sia dei singoli scienziati che dei gruppi di ricerca.

T. Kuhn ritiene che lo sviluppo della scienza sia un processo di alternanza di due periodi: "scienza normale" e "rivoluzioni scientifiche". Inoltre, questi ultimi sono molto più rari nella storia dello sviluppo della scienza rispetto ai primi. La natura socio-psicologica del concetto di T. Kuhn è determinata dalla sua comprensione della comunità scientifica, i cui membri condividono un certo paradigma, la cui adesione è determinata dalla sua posizione in questo organizzazione sociale scienza, i principi percepiti durante la sua formazione e diventando scienziato, simpatie, motivazioni estetiche e gusti. Sono questi fattori, secondo T. Kuhn, che diventano la base della comunità scientifica.

Il posto centrale nel concetto di T. Kuhn è occupato dal concetto di paradigma, ovvero un insieme delle idee più generali e delle linee guida metodologiche della scienza, riconosciuto da questa comunità scientifica. Il paradigma ha due proprietà: 1) è accettato dalla comunità scientifica come base per ulteriori lavori; 2) contiene domande variabili, cioè apre spazio ai ricercatori. Un paradigma è l'inizio di ogni scienza, offre la possibilità di una selezione mirata dei fatti e della loro interpretazione. Il paradigma, secondo Kuhn, o la "matrice disciplinare", come propose di chiamarla in seguito, comprende quattro tipi delle componenti più importanti: 1) "generalizzazioni simboliche" - quelle espressioni che vengono utilizzate dai membri del gruppo scientifico senza dubbi e disaccordi che possono essere rivestiti in una forma logica, 2) "parti metafisiche di paradigmi" come: "il calore è energia cinetica parti che compongono il corpo", 3) i valori, ad esempio, riguardanti le previsioni, le previsioni quantitative dovrebbero essere preferibili a quelle qualitative, 4) i modelli generalmente riconosciuti.

Tutte queste componenti del paradigma sono percepite dai membri della comunità scientifica nel processo del loro apprendimento, il cui ruolo nella formazione della comunità scientifica è sottolineato da Kuhn, e diventano la base delle loro attività durante i periodi di "scienza normale". Durante il periodo della "scienza normale" gli scienziati si occupano dell'accumulo di fatti, che Kuhn divide in tre tipi: 1) un clan di fatti che sono particolarmente indicativi di rivelare l'essenza delle cose. La ricerca in questo caso consiste nel chiarire i fatti e riconoscerli in una gamma più ampia di situazioni, 2) fatti che, sebbene non di grande interesse in sé, possono essere confrontati direttamente con le previsioni della teoria del paradigma, 3) il lavoro empirico intrapreso per sviluppare la teoria del paradigma.

Tuttavia, l'attività scientifica nel suo insieme non finisce qui. Lo sviluppo della "scienza normale" nel quadro del paradigma accettato dura finché il paradigma esistente non perde la sua capacità di risolvere problemi scientifici. In uno degli stadi dello sviluppo della "scienza normale" è inevitabile che ci sia una discrepanza tra le osservazioni e le previsioni del paradigma, e sorgono anomalie. Quando si accumula un numero sufficiente di tali anomalie, il normale corso della scienza si interrompe e si instaura uno stato di crisi, che viene risolto da una rivoluzione scientifica, che porta alla rottura del vecchio e alla creazione di uno nuovo. teoria scientifica- paradigmi.

Kuhn ritiene che la scelta di una teoria che serva da nuovo paradigma non sia un problema logico: “Né con la logica né con la teoria della probabilità è possibile convincere coloro che rifiutano di entrare nel cerchio. Le premesse logiche e i valori condivisi dai due schieramenti nel discutere sui paradigmi non sono abbastanza ampi per questo. Come dentro rivoluzioni politiche e non c'è autorità più alta nella scelta di un paradigma che il consenso della comunità pertinente. Per il ruolo di paradigma, la comunità scientifica sceglie la teoria che sembra garantire il "normale" funzionamento della scienza. Un cambiamento nelle teorie fondamentali sembra per uno scienziato l'ingresso in un nuovo mondo, in cui vengono rivelati oggetti, sistemi concettuali completamente diversi, altri problemi e compiti: “I paradigmi non possono essere corretti affatto nell'ambito della scienza normale. Invece… la scienza normale alla fine porta solo alla realizzazione di anomalie e crisi. E questi ultimi si risolvono non a seguito di riflessione e interpretazione, ma a causa di un evento in qualche modo inaspettato e non strutturale, come uno scambio di gestalt. Dopo questo evento, gli studiosi parlano spesso di "velo che cade dagli occhi" o "illuminazione" che illumina un puzzle precedentemente intricato, adattando così le sue componenti per essere visto in una nuova prospettiva, consentendo per la prima volta di giungere alla sua soluzione. Pertanto, la rivoluzione scientifica come cambio di paradigma non è soggetta a una spiegazione logico-razionale, perché l'essenza della questione è nel benessere professionale della comunità scientifica: o la comunità ha i mezzi per risolvere il puzzle, oppure no, quindi la comunità li crea.

L'idea che il nuovo paradigma includa il vecchio caso speciale, Kuhn considera errato. Kuhn propone la tesi dell'incommensurabilità dei paradigmi. Quando il paradigma cambia, l'intero mondo dello scienziato cambia, poiché non esiste un linguaggio oggettivo dell'osservazione scientifica. La percezione dello scienziato sarà sempre influenzata dal paradigma.

Apparentemente, il più grande merito di T. Kuhn è che ha trovato nuovo approccio per rivelare la natura della scienza e il suo progresso. A differenza di K. Popper, che ritiene che lo sviluppo della scienza possa essere spiegato solo sulla base di regole logiche, Kuhn introduce in questo problema un fattore "umano", attirando nuovi motivi sociali e psicologici per risolverlo.

Il libro di T. Kuhn ha suscitato molte discussioni, sia nella letteratura sovietica che in quella occidentale. Uno di questi è analizzato in dettaglio nell'articolo, che sarà utilizzato per ulteriori discussioni. Secondo gli autori dell'articolo, sia il concetto di "scienza normale" proposto da T. Kuhn sia la sua interpretazione delle rivoluzioni scientifiche sono state aspramente criticate.

Ci sono tre direzioni nella critica alla comprensione di T. Kuhn della "scienza normale". In primo luogo, è una completa negazione dell'esistenza di un fenomeno come la "scienza normale" nell'attività scientifica. Questo punto di vista è condiviso da J. Watkins. Crede che la scienza non andrebbe avanti se la principale forma di attività degli scienziati fosse la "scienza normale". A suo avviso, un'attività così noiosa e non eroica come la "scienza normale" non esiste affatto, una rivoluzione non può nascere dalla "scienza normale" di Kuhn.

Il secondo filone della critica alla "scienza normale" è rappresentato da Karl Popper. Lui, a differenza di Watkins, non nega l'esistenza di un periodo di "ricerca normale" nella scienza, ma ritiene che non ci sia una differenza così essenziale tra la "scienza normale" e la rivoluzione scientifica che Kuhn sottolinea. A suo avviso, la "scienza normale" di Kuhn non solo non è normale, ma rappresenta anche un pericolo per l'esistenza stessa della scienza. Lo scienziato "normale" secondo Kuhn evoca in Popper un sentimento di pietà: è stato poco preparato, non è avvezzo al pensiero critico, è stato trasformato in un dogmatico, è vittima del dottrinarismo. Popper crede che sebbene uno scienziato di solito lavori nell'ambito di una qualche teoria, se lo desidera, può andare oltre questo quadro. È vero, allo stesso tempo, sarà in un quadro diverso, ma saranno migliori e più ampi.

La terza linea di critica alla scienza normale di Kuhn presuppone che la ricerca normale esista, che non sia fondamentale per la scienza nel suo insieme, inoltre non rappresenti un tale male come crede Popper. In generale, non si dovrebbe attribuire troppa importanza alla scienza normale, sia positiva che negativa. Stephen Toulmin, ad esempio, ritiene che le rivoluzioni scientifiche avvengano nella scienza non così raramente e che la scienza generalmente non si sviluppa solo accumulando conoscenza. Le rivoluzioni scientifiche non sono affatto interruzioni "drammatiche" nel "normale" funzionamento continuo della scienza. Diventa invece una "unità di misura" all'interno del processo stesso. sviluppo scientifico. Per Toulmin, la rivoluzione è meno rivoluzionaria e la "scienza normale" meno cumulativa che per Kuhn.

La comprensione di T. Kuhn delle rivoluzioni scientifiche ha causato non meno obiezioni. Le critiche in questa direzione si riducono principalmente alle accuse di irrazionalismo. L'avversario più attivo di T. Kuhn in questa direzione è il seguace di Karl Popper I. Lakatos. Sostiene, ad esempio, che T. Kuhn "esclude ogni possibilità di una ricostruzione razionale della conoscenza", che dal punto di vista di T. Kuhn esiste una psicologia della scoperta, ma non una logica, che T. Kuhn ha dipinto "un quadro molto originale della sostituzione irrazionale di un'autorità razionale con un'altra".

Come si può vedere dalla discussione di cui sopra, i critici di T. Kuhn si sono concentrati sulla sua comprensione della "scienza normale" e sul problema di una spiegazione razionale e logica del passaggio dalle vecchie idee alle nuove.

Come risultato della discussione del concetto di T. Kuhn, la maggior parte dei suoi oppositori formò i propri modelli di sviluppo scientifico e la loro comprensione delle rivoluzioni scientifiche.

Conclusione

Il concetto di rivoluzioni scientifiche di T. Kuhn è una visione piuttosto controversa dello sviluppo della scienza. A prima vista, T. Kuhn non scopre nulla di nuovo, molti autori hanno parlato della presenza di periodi normali e rivoluzionari nello sviluppo della scienza. Qual è la particolarità delle opinioni filosofiche di T. Kuhn sullo sviluppo della conoscenza scientifica?

In primo luogo, T. Kuhn presenta un concetto olistico dello sviluppo della scienza e non si limita a descrivere alcuni eventi della storia della scienza. Questo concetto rompe decisamente con una serie di antiche tradizioni della filosofia della scienza.

In secondo luogo, nel suo concetto, T. Kuhn rifiuta risolutamente il positivismo, tendenza dominante nella filosofia della scienza dalla fine del XIX secolo. Contrariamente alla posizione positivista, il focus dell'attenzione di T.Kun non è sull'analisi delle strutture già pronte della conoscenza scientifica, ma sulla divulgazione del meccanismo dello sviluppo della scienza, cioè, in sostanza, lo studio del movimento della conoscenza scientifica.

In terzo luogo, contrariamente alla diffusa visione cumulativa della scienza, T. Kuhn non crede che la scienza si sviluppi lungo il percorso dell'aumento della conoscenza. Nella sua teoria, l'accumulo di conoscenza è consentito solo nella fase della scienza normale.

In quarto luogo, la rivoluzione scientifica, secondo T. Kuhn, cambiando la visione della natura, non porta a progressi associati ad un aumento della verità oggettiva della conoscenza scientifica. Omette la questione del rapporto qualitativo tra il vecchio e il nuovo paradigma: il nuovo paradigma che ha sostituito il vecchio è migliore dal punto di vista del progresso della conoscenza scientifica? Il nuovo paradigma, dal punto di vista di T. Kuhn, non è migliore di quello vecchio.

Quando si presenta il concetto di rivoluzioni scientifiche, vengono omessi alcuni argomenti interessanti di T. Kuhn su libri di testo e gruppi scientifici che non sono direttamente correlati all'argomento del saggio.

Bibliografia

1. T Kuhn. La struttura delle rivoluzioni scientifiche. M., Progresso, 1975.

2. GI Ruzavin. Sulle caratteristiche delle rivoluzioni scientifiche in matematica // Nel libro: Analisi metodologica delle leggi di sviluppo della matematica, M., 1989, p. 180-193.

3. GI Ruzavin. Dialettica della conoscenza matematica e rivoluzione nel suo sviluppo // Nel libro: Analisi metodologica delle teorie matematiche, M., 1987, p. 6-22.

4. IS Kuznetsova. Problemi gnoseologici della conoscenza matematica. L., 1984.

Per la preparazione di questo lavoro sono stati utilizzati materiali provenienti dal sito.

CAPITOLO III. ROTTURA CON IL CUMULATIVISMO: THOMAS KUHN

L'interesse di K. Popper per i problemi dello sviluppo della conoscenza ha aperto la strada alla trasformazione della filosofia analitica della scienza nella storia delle idee e dei concetti scientifici. Tuttavia, le stesse costruzioni di Popper erano ancora di natura speculativa, e la logica e alcune teorie delle scienze naturali matematiche rimasero la loro fonte.

T. Kuhn si stava preparando per lavorare nel campo della fisica teorica, ma anche da studente laureato scoprì improvvisamente con sorpresa che le idee sulla scienza e sul suo sviluppo che prevalevano in Europa e negli Stati Uniti alla fine degli anni '40 divergono molto dal vero materiale storico. Questa scoperta lo ha portato a uno studio più approfondito della storia. Considerando come avvenne effettivamente l'affermazione di nuovi fatti, la promozione e il riconoscimento di nuove teorie scientifiche, Kuhn arrivò gradualmente alla sua idea originale di scienza. Ha espresso questa idea nel suo famoso libro The Structure of Scientific Revolutions, pubblicato nel 1962.

Il libro di Kuhn ha suscitato grande interesse e suscitato molte discussioni 2 . I suoi critici più aspri furono i sostenitori di Popper. Sebbene Popper abbia richiamato l'attenzione sull'importanza dello studio della storia, l'immagine della scienza che sembrava scaturire dalla ricerca storica sembrava a lui e ai suoi seguaci troppo lontana dall'ideale della scientificità. Ma l'atto era compiuto: d'ora in poi, l'appello alla storia della scienza divenne uno dei mezzi più importanti per elaborare i problemi della filosofia della scienza.

"Traduzione russa: Kun T. S. La struttura delle rivoluzioni scientifiche. M., Progress, 1975; 2a ed., 1977.

2 Ricordo come, negli anni '70, in uno dei simposi di storia e filosofia della scienza nella città di Zvenigorod, uno storico della chimica suggerì seriamente che la persona che pronunciava le parole "Thomas Kuhn" o "paradigma" fosse allontanata dalla sala riunioni. A tal punto era stanco del nostro costante appello al concetto di Kuhn!

3.1. PARADIGMA E COMUNITÀ SCIENTIFICA

Il concetto più importante del concetto di Kuhn è il concetto di paradigma. Il contenuto di questo concetto è rimasto non del tutto chiaro, tuttavia, in prima approssimazione, possiamo dire che il paradigma è un insieme conquiste scientifiche, prima di tutto, teorie riconosciute dall'intera comunità scientifica in un certo periodo di tempo.

In generale, un paradigma può essere chiamato una o più teorie fondamentali che hanno ricevuto un riconoscimento universale e guidano da tempo la ricerca scientifica. Esempi di tali teorie paradigmatiche sono la fisica di Aristotele, il sistema geocentrico di Tolomeo, la meccanica e l'ottica di Newton, la teoria della combustione dell'ossigeno di Lavoisier, l'elettrodinamica di Maxwell, la teoria della relatività di Einstein, la teoria dell'atomo di Bohr, ecc. Pertanto, il paradigma incarna una conoscenza indiscutibile e universalmente riconosciuta sul campo studiato dei fenomeni naturali.

Tuttavia, parlando del paradigma. Kuhn ha in mente non solo alcune conoscenze espresse in leggi e principi. Gli scienziati - i creatori del paradigma - non solo hanno formulato qualche teoria o legge, ma hanno anche risolto uno o più problemi scientifici importanti e, in questo modo, hanno fornito esempi di come i problemi dovrebbero essere risolti. Ad esempio, Newton non solo ha formulato i principi fondamentali della teoria corpuscolare della luce, ma ha anche dimostrato in una serie di esperimenti che luce del sole ha una composizione complessa e come rilevarlo. Gli esperimenti di Lavoisier hanno dimostrato l'importanza di quantificare accuratamente le sostanze coinvolte reazioni chimiche. Gli esperimenti originali dei creatori del paradigma, purificati dagli incidenti e migliorati, vengono quindi inclusi nei libri di testo, secondo i quali i futuri scienziati apprendono la loro scienza. Padroneggiando questi modelli classici di risoluzione dei problemi scientifici nel processo di apprendimento, il futuro scienziato comprende più profondamente i fondamenti della sua scienza, impara ad applicarli in situazioni specifiche e padroneggia una tecnica speciale per studiare quei fenomeni che sono oggetto di questa disciplina scientifica. Il paradigma fornisce una serie di campioni di ricerca scientifica in una particolare area: questa è la sua funzione più importante.

Ma non è tutto. Fissando una certa visione del mondo, il paradigma delinea una gamma di problemi che hanno senso e soluzione; tutto ciò che non rientra in questo circolo non merita considerazione dal punto di vista dei fautori del paradigma. Allo stesso tempo, il paradigma stabilisce metodi accettabili per risolvere questi problemi. Pertanto, determina in quali fatti è possibile ottenere ricerca empirica, non sono risultati specifici, ma un tipo di fatti.

In Kuhn, quel confine tra scienza e metafisica, che era così importante per il positivismo logico, scompare in gran parte. Nella sua metodologia, la metafisica è un prerequisito per la ricerca scientifica, è esplicitamente inclusa nelle teorie scientifiche e implicitamente presente in tutti i risultati scientifici, penetrando anche nei fatti della scienza. "Difficilmente si può avviare una ricerca efficace prima che la comunità scientifica decida di avere risposte ragionevoli a domande come le seguenti: quali sono le unità fondamentali che compongono l'universo? Come interagiscono tra loro e con i sensi? Quali domande ha il diritto di porre uno scienziato su tali entità e quali metodi possono essere utilizzati per risolverle?" 3 . È abbastanza ovvio che la metafisica fornisce risposte a domande di questo tipo. Pertanto, l'accettazione di un sistema metafisico, secondo Kuhn, precede il lavoro scientifico.

Chiarire il concetto di paradigma. Kuhn ha introdotto il concetto di matrice disciplinare. Quest'ultimo comprende elementi di tre tipi principali: generalizzazioni simboliche, o leggi; modelli e interpretazioni ontologiche; esempi di risoluzione dei problemi. L'interpretazione ontologica indica gli enti ai quali si riferiscono le leggi della teoria. Le generalizzazioni simboliche e la loro interpretazione ontologica accettata, se espresse esplicitamente in certi enunciati, costituiscono, per così dire, un elemento metafisico esplicito del paradigma. Tuttavia, un ruolo ancora maggiore nel paradigma è svolto dalla metafisica "implicita", nascosta negli esempi e nei modelli di risoluzione dei problemi e nei modi per ottenere risultati scientifici.

Analizzando il concetto di "dato scientifico", Kuhn distingue tra "stimoli" esterni che colpiscono il corpo umano, e impressioni sensoriali, che sono le sue reazioni agli "stimoli". Sono le impressioni sensoriali, e non gli stimoli esterni, ad agire come "dati" o "fatti". Quali impressioni sensoriali riceverà uno scienziato in questa o quella situazione, quindi, quali "fatti" stabilirà, è determinato dalla sua educazione, educazione, il paradigma all'interno del quale lavora. La formazione di uno studente su campioni ed esempi è importante proprio perché in questo processo il futuro scienziato impara a formare determinati dati in risposta a stimoli influenzanti, a individuare fatti dal flusso dei fenomeni. Questo processo di apprendimento è difficile da guidare attraverso una formulazione esplicita regole generali, Perché la maggior parte la nostra esperienza coinvolta nella formazione dei dati non è affatto espressa verbalmente.

3 Kuhn T. S. La struttura delle rivoluzioni scientifiche. M., 1975, pag. 20.

Supponiamo, ad esempio, che stiamo cercando di insegnare a un bambino a distinguere, diciamo, le oche dai cigni. Ci sono pochissime differenze tra questi uccelli che possiamo esprimere a parole. Di solito ci affidiamo al metodo ostensivo: indichiamo al bambino questi uccelli e diciamo: "Questa è un'oca e questo è un cigno". Dopo un po ', il bambino inizia a distinguere con sicurezza tra oche e cigni, anche se potrebbe non essere ancora in grado di dire quali sono le differenze tra loro. Allo stesso modo, lo studente apprende il contenuto del paradigma attraverso campioni ed esempi. "Padroneggiare un arsenale di modelli, proprio come lo studio delle generalizzazioni simboliche, è una parte essenziale del processo mediante il quale lo studente ottiene l'accesso ai risultati significativi del suo gruppo professionale. Senza modelli, non avrebbe mai imparato molto di ciò che il gruppo sa su concetti fondamentali come forza e campo, elemento e composto, nucleo e cellula" 4.

Con l'aiuto di campioni, lo studente non solo apprende il contenuto delle teorie che non è espresso in formulazioni esplicite, ma impara anche a vedere il mondo attraverso gli occhi di un paradigma, a trasformare gli "stimoli" in arrivo in "dati" specifici che hanno senso all'interno della struttura del paradigma. Il flusso di "stimoli" che agiscono su una persona può essere paragonato a un caotico intreccio di linee sulla carta. In questo groviglio di linee, alcune figure significative possono essere "nascoste" (diciamo, animali - anatre e conigli). Il contenuto del paradigma, assimilato dallo studente, gli consente di formare determinate immagini dal flusso di influenze esterne, di “vedere” proprio l'anatra nell'intreccio delle linee, setacciando tutto il resto come uno sfondo insignificante. Il fatto che l'intreccio di linee raffiguri un'anatra, e non qualcos'altro, sembrerà un "fatto" indubbio a tutti gli aderenti al paradigma. L'assimilazione di un altro paradigma è necessaria per vedere una nuova immagine nello stesso intreccio di linee - un coniglio - e ottenere così un nuovo "fatto" dallo stesso materiale. È in questo senso che Kuhn afferma che ogni paradigma forma il proprio mondo in cui vivono e lavorano i proponenti del paradigma.

Così, nella metodologia di Kuhn, i presupposti metafisici sono un prerequisito necessario per la ricerca scientifica; idee metafisiche inconfutabili sul mondo sono chiaramente espresse nelle leggi, nei principi e nelle regole originali del paradigma; infine, una certa immagine metafisica del mondo è implicitamente imposta dai fautori del paradigma attraverso schemi ed esempi. Si può dire che il paradigma di Kuhn è un enorme sistema metafisico che determina le basi delle teorie scientifiche, la loro ontologia, i fatti sperimentali e persino le nostre reazioni alle influenze esterne.

4 Kuhn T. S. Ripensamenti sui paradigmi // Tensione essenziale. Studi scelti nella tradizione scientifica e nel cambiamento. Chicago; L., 1977, pag. 307.

Il concetto di comunità scientifica è strettamente correlato al concetto di paradigma, inoltre, in un certo senso, questi concetti sono sinonimi. In effetti, cos'è un paradigma? - questa è una certa visione del mondo accettata dalla comunità scientifica. Cos'è la comunità scientifica? è un gruppo di persone unite dalla fede in un paradigma. Puoi diventare un membro della comunità scientifica solo accettando e assimilando il suo paradigma. Se non condividi la credenza in un paradigma, sei escluso dalla comunità scientifica. Pertanto, ad esempio, i moderni sensitivi, astrologi, ricercatori di dischi volanti e poltergeist non sono considerati scienziati, non sono inclusi nella comunità scientifica, perché tutti rifiutano alcuni principi fondamentali della scienza moderna o propongono idee che non sono riconosciute dalla scienza moderna. Ma per lo stesso motivo, la comunità scientifica rifiuta gli innovatori che invadono le fondamenta del paradigma, motivo per cui la vita dei pionieri della scienza è così difficile e spesso tragica.

Con il concetto di comunità scientifica, Kuhn ha introdotto un elemento fondamentalmente nuovo nella filosofia della scienza: il soggetto storico dell'attività scientifica, perché la comunità scientifica è un gruppo di persone appartenenti a una certa epoca, e in epoche diverse questo gruppo è costituito da persone diverse. Va subito notato che la filosofia della scienza non è mai riuscita a digerire questo concetto, anche se in un primo momento sembrava che qui fosse stato fatto un importante passo avanti. "Così", hanno scritto gli autori della prefazione all'edizione russa del libro di Kuhn, "in contrasto con la cosiddetta tendenza internalista, o immanente, nella storiografia della scienza, per i cui rappresentanti la storia della scienza è solo la storia delle idee. Kuhn introduce l'uomo nel suo concetto attraverso la comunità scientifica ".

Tradizionalmente, la filosofia della scienza guardava alla scienza e alla sua storia come allo sviluppo di conoscenze, idee, ipotesi, esperimenti, astraendo dal concreto soggetto storico della conoscenza. No, certo, il soggetto è stato menzionato, ma era un soggetto astratto - una "x" impersonale, portatrice e creatrice di conoscenza, al cui posto può essere sostituito qualsiasi nome - Archimede, Galileo o Rutherford. Pertanto, i positivisti logici hanno cercato di trovare e descrivere forze logiche oggettive per affermare che il paradigma di Kuhn è un enorme sistema metafisico che determina le basi delle teorie scientifiche, la loro ontologia, i fatti sperimentali e persino le nostre reazioni alle influenze esterne.

5 Mikulinsky S. R., Markova L. A. Perché il libro di T. Kuhn "The Structure of Scientific Revolutions" è interessante? // Nel libro: Kun T.S. La struttura delle rivoluzioni scientifiche. M., 1975, pp. 281-282.

Ma solo questo mondo può essere descritto e studiato dalla filosofia della scienza. Privato di un soggetto intersoggettivo, è costretto a lasciare il posto alla psicologia della creatività scientifica, alla storia e alla sociologia della scienza.

3.2. SCIENZA "NORMALE".

Scienza che si sviluppa nel quadro di un paradigma generalmente riconosciuto, Kuhn chiama "normale", ritenendo che tale stato sia il solito e il più caratteristico per la scienza. A differenza di Popper, che credeva che gli scienziati pensassero costantemente a come confutare le teorie esistenti e riconosciute, ea questo scopo si sforzano di organizzare esperimenti di confutazione. Kuhn è convinto che nella vera pratica scientifica gli scienziati non dubitino quasi mai della verità dei fondamenti delle loro teorie e non sollevino nemmeno la questione della loro verifica. "Gli scienziati nella corrente principale della scienza normale non si pongono l'obiettivo di creare nuove teorie, e di solito, inoltre, sono intolleranti alla creazione di tali teorie da parte di altri. Al contrario, la ricerca nella scienza normale è finalizzata allo sviluppo di quei fenomeni e teorie, la cui esistenza presuppone ovviamente il paradigma. "6.

Il paradigma che è stato stabilito nella comunità scientifica contiene inizialmente solo i concetti e i principi più fondamentali e risolve solo alcuni dei problemi più importanti, stabilendo un punto di vista generale sulla natura e sulla strategia generale della ricerca scientifica. Ma questa strategia deve ancora essere implementata. I creatori del paradigma delineano solo i contorni generali dell'immagine della natura, le successive generazioni di scienziati annotano i singoli dettagli di questa immagine, la colorano con i colori e perfezionano lo schizzo iniziale. Kuhn distingue i seguenti tipi di attività caratteristici della scienza normale:

1. Vengono evidenziati i fatti più rivelatori, dal punto di vista del paradigma, per l'essenza delle cose. Il paradigma tende a chiarire tali fatti ea riconoscerli in tutti Di più situazioni. Ad esempio, in astronomia, hanno cercato di determinare sempre più accuratamente le posizioni delle stelle e le magnitudini stellari, i periodi di eclissi delle stelle binarie e dei pianeti; in fisica, il calcolo del peso specifico, della lunghezza d'onda, della conducibilità elettrica, ecc. era di grande importanza; in chimica era importante determinare con precisione la composizione delle sostanze e i pesi atomici, ecc. Per risolvere tali problemi, gli scienziati inventano attrezzature sempre più complesse e raffinate. Qui non si tratta della scoperta di nuovi fatti, no, tutto questo lavoro viene svolto per chiarire fatti noti.

6 Kun T. S. La struttura delle rivoluzioni scientifiche. M., 1975, pag. 45-46.

2. Sono necessari sforzi considerevoli da parte degli scienziati per trovare questi fatti, che potrebbero essere considerati una conferma diretta del paradigma. Confrontare una teoria scientifica, soprattutto se utilizza mezzi matematici, con la realtà è un compito molto difficile, e di solito ci sono pochissimi fatti di questo tipo che possono essere considerati prove indipendenti a favore della sua verità. E gli scienziati si sforzano sempre di ottenere più di questi fatti, per trovare un modo per convincersi ancora una volta dell'affidabilità delle loro teorie.

3. La terza classe di esperimenti e osservazioni è legata allo sviluppo della teoria dei paradigmi al fine di eliminare le ambiguità esistenti e migliorare le soluzioni a quei problemi che inizialmente erano solo approssimativamente risolti. Ad esempio, nel lavoro di Newton si presumeva che dovesse esserci una costante gravitazionale universale, ma per risolvere quei problemi che lo interessavano in primo luogo non era necessario il valore di questa costante. Le generazioni successive di fisici hanno speso molti sforzi per determinare il valore esatto della costante gravitazionale. Lo stesso lavoro ha richiesto la determinazione dei valori numerici del numero di Avogadro, del coefficiente di Joule, della carica dell'elettrone, ecc.

4. Lo sviluppo di un paradigma include non solo il chiarimento di fatti e misurazioni, ma anche l'istituzione di leggi quantitative. Ad esempio, la legge di Boyle, che mette in relazione la pressione di un gas con il suo volume, la legge di Coulomb e la formula di Joule, che stabilisce il rapporto tra il calore irradiato da un conduttore attraverso il quale scorre la corrente, con l'intensità e la resistenza della corrente, e molte altre sono state stabilite come parte della normale ricerca. In assenza di un paradigma che guidi la ricerca, tali leggi non solo non verrebbero mai formulate, ma semplicemente non avrebbero alcun senso.

5. Infine, un vasto campo per l'applicazione delle forze e delle capacità degli scienziati è fornito dal lavoro sul miglioramento del paradigma stesso. È chiaro che una teoria paradigmatica non può apparire immediatamente nello splendore della perfezione completa, solo a poco a poco i suoi concetti acquistano un contenuto sempre più preciso, ed essa stessa una forma deduttiva più armoniosa. Si stanno sviluppando nuovi mezzi matematici e strumentali che ne ampliano l'ambito di applicabilità. Ad esempio, la teoria di Newton era originariamente occupata principalmente dalla risoluzione di problemi in astronomia e fu necessario uno sforzo considerevole per dimostrare l'applicabilità leggi generali Meccanica newtoniana allo studio: e descrizione del moto degli oggetti terrestri. Inoltre, nel derivare le leggi di Keplero, Newton fu costretto a trascurare influenza reciproca pianeti e prendono in considerazione solo l'attrazione tra un singolo pianeta e il Sole. Poiché anche i pianeti si influenzano a vicenda, il loro movimento effettivo differisce dalle traiettorie calcolate secondo la teoria. Per eliminare o ridurre queste differenze, è stato necessario sviluppare nuovi mezzi teorici per descrivere il moto di più di due corpi attratti simultaneamente. Eulero, Langrange, Laplace, Gauss e altri scienziati che hanno dedicato il loro lavoro a migliorare il paradigma newtoniano si sono occupati proprio di tali problemi.

Sottolineare la natura speciale dei problemi sviluppati dagli scienziati nel normale periodo di sviluppo della scienza. Kuhn li chiama "puzzle", paragonandoli alla risoluzione di cruciverba o alla creazione di immagini da cubi colorati. Un cruciverba o un puzzle è caratterizzato dal fatto che: a) c'è una soluzione garantita per loro e b) questa soluzione può essere ottenuta da qualcuno prescritto. modo. Quando provi a mettere insieme i cubi, sai che esiste una tale "immagine". dimostra la fecondità del paradigma riconosciuto.

Considerando i tipi di attività scientifica caratteristici della scienza normale, possiamo facilmente vedere che Kuhn dipinge un'immagine della scienza molto diversa da quella rappresentata da Popper. Secondo quest'ultimo, l'anima e forza trainante la scienza è critica - critica volta a rovesciare teorie esistenti e riconosciute. Naturalmente, una parte importante del lavoro di uno scienziato consiste nell'inventare teorie in grado di spiegare i fatti e avere un contenuto più empirico rispetto alle teorie precedenti. Ma non meno, e forse la parte più importante dell'attività dello scienziato è la ricerca e la messa in scena di esperimenti che confutano la teoria. Gli scienziati, crede Popper, sono consapevoli della falsità delle loro costruzioni teoriche, il punto è solo dimostrarlo rapidamente e scartare le teorie conosciute, facendo spazio a nuove.

Non c'è niente come Kuhn. Lo scienziato Kuhn è convinto della verità della teoria del paradigma e non gli viene mai in mente di metterne in discussione i fondamenti. Il lavoro di uno scienziato è migliorare il paradigma e risolvere enigmi. "Forse la caratteristica più sorprendente dei problemi della scienza normale", scrive Kuhn, "... è che gli scienziati sono molto poco orientati verso le grandi scoperte, siano esse la scoperta di nuovi fatti o la creazione di una nuova teoria" 7 . L'attività di uno scienziato in Kuhn perde quasi completamente l'alone romantico di uno scopritore, lottando per l'ignoto o sottoponendo tutto a dubbi spietati in nome della verità. Assomiglia piuttosto all'attività di un artigiano, guidato da un dato modello e che realizza cose del tutto previste. È per una rappresentazione così concreta delle attività dello scienziato che i sostenitori di Popper hanno criticato aspramente il concetto di Kuhn.

Va notato, tuttavia, che nella polemica tra i popperiani e Kuhn, la verità era dalla parte di quest'ultimo. Apparentemente, conosceva meglio la scienza moderna. Se immaginiamo decine di migliaia di scienziati che lavorano alla risoluzione di problemi scientifici, è difficile discutere con il fatto che la stragrande maggioranza di loro è impegnata a risolvere problemi di enigmi all'interno del quadro teorico prescritto. Ci sono scienziati che pensano a problemi fondamentali, ma il loro numero è trascurabile rispetto a quelli che non hanno mai messo in discussione le leggi fondamentali della meccanica, della termodinamica, dell'elettrodinamica, dell'ottica, ecc. Basta prendere questa circostanza che Popper ha romanticizzato la scienza, l'immagine della scienza secoli XVII-XVIII, quando il numero di scienziati era neilly e ognuno di loro da solo ha cercato di risolvere la vasta cerchia di problemi teorici e sperimentali. Il XX secolo ha dato origine a enormi team scientifici impegnati a risolvere quei rompicapo di cui parla Kuhn.

- In contatto con 0

- Google Plus 0

- OK 0

- Facebook 0